«А потом деревню сожгли и нас угнали в Германию»

На долю Александры Егоровны Неб из Шарыпово выпало одно из самых страшных военных испытаний – рабская жизнь в Третьем рейхе.

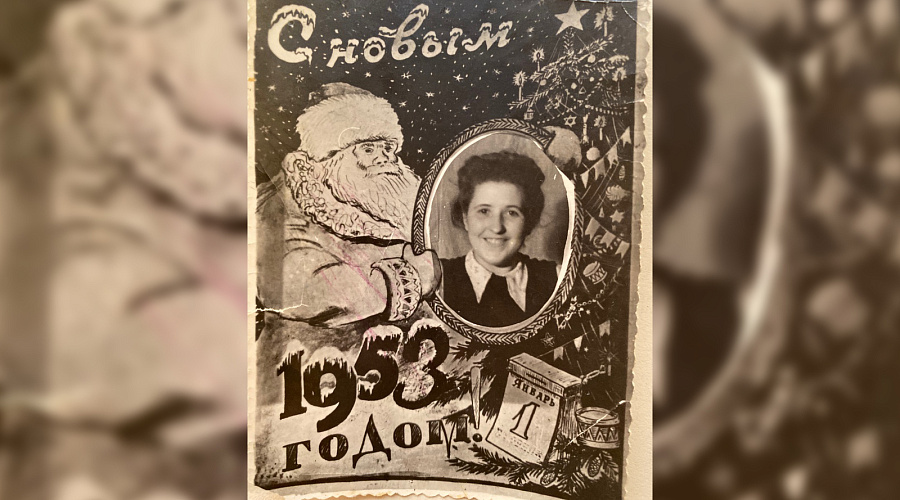

Тех, кто помнит Великую Отечественную войну и то, что тогда довелось пережить нашему народу, с каждым годом все меньше. Тем ценнее их свидетельства. Воспоминаниями о своей жизни в годы войны поделилась бабушка сотрудницы Березовской ГРЭС, жительница города Шарыпово Александра Егоровна Неб — ветеран войны и труда со статусом «несовершеннолетний узник концлагеря».

«Эти взрывы до сих пор не могу забыть»

Родилась Александра Егоровна Анисимова (девичья фамилия этой удивительной женщины) 11 апреля 1938 года в маленьком селе Младенск, что на самом краю брянских лесов. Сейчас это Жиздринский район Калужской области. В семье Анисимовых было трое детей: старшая дочь Екатерина родилась в 1932 году, брат Анатолий — в 1936‑м, Александра была самой младшей. Мама работала в местном колхозе «Пламя Ильича», отец был кадровым военным, командиром (слово «офицер» тогда было не принято) Красной Армии. Служил в артиллерии, с советско-финской войны 1939–1940 годов пришел в звании капитана и с тяжелым ранением. А потом снова в строй. Когда началась Великая Отечественная, маленькой Саше было всего три года.

«Первое, что я помню о войне, — это бомбежка, — рассказывает Александра Егоровна. — Деревню очень сильно бомбили, было страшно. Эти взрывы я до сих пор не могу забыть. Что было дальше, во всех подробностях уже и не помнится, но потом пришли немцы. Отец на войне с первых дней был, оставались мы с мамой, братом и сестрой, еще с нами жили дедушка, бабушка и тетя. А потом нашу деревню немцы сожгли и нас всех угнали в Германию».

Жиздринский район гитлеровцы захватили осенью 1941 года, отсюда пытались наступать на Москву с юга. В 1942‑м фронт то приближался к Жиздре, то отдалялся, в окрестных лесах активно действовали партизаны. На какое‑то время они даже освободили райцентр: брянские леса были «малой советской землей» в тылу врага. В августе 1942 года вокруг партизанского края оккупанты начали устраивать зону «выжженной земли». Сожгли и Младенск, а жителей села вывезли в Третий рейх — на принудительные работы. Фактически — в рабство.

«Всех угнали на работу, — говорит Александра Егоровна. — Сначала мы приехали в город Брест, там был фильтрационный пункт для таких, как мы, переселяемых. Тогда я еще не знала, что это за город, куда мы вообще приехали. Уже потом, после войны, запрашивала документы из архива. Из этих же документов узнала и место, где мы были в Германии, — местечко БоховсЛос возле города Вритцена, земля Бранденбург, между Берлином и рекой Одер».

В рабстве до апреля 1945‑го

Анисимовым в чем‑то даже повезло, если такое слово здесь вообще уместно: немцы не прознали, что они были семьей командира Красной Армии, в противном случае всех бы ждал концлагерь. Повезло и в том, что всю семью отправили к одному рабовладельцу, никто из Анисимовых не потерялся, не уехал неизвестно куда. Немецкий барон, которому привезли «остарбайтеров» (дословно — «восточные рабочие», так в Третьем рейхе называли вывезенных в Германию советских граждан для использования их в качестве бесплатной рабочей силы), относился к новым работникам, можно сказать, гуманно.

«Мама рассказывала, что у барона было очень большое имение и ему нужны были люди на сельскохозяйственные работы, — продолжает наша собеседница. — Так что нас, деревенских, направили именно к нему. Поселили в бараках в стороне от поместья, и по утрам немец-надсмотрщик выгонял всех взрослых на работу — до самого вечера. Старшая сестра, Катя, тоже работала, ей уже было больше 10 лет. А мы, младшие, были предоставлены сами себе: сидели в бараках или бегали вокруг них. Хорошо, что мы были со всеми родственниками, вместе было легче. Однажды мама заболела брюшным тифом, ее куда‑то увезли на немецкой машине. Она потом рассказывала, что попала в какой‑то госпиталь, не знаю уж, где и какой, но ее там вылечили, она вернулась к нам».

Освобождение от рабства пришло к «остарбайтерам» только в апреле 1945 года, когда в окрестности Вритцена вошли войска 1‑го Белорусского фронта, наступавшие на Берлин.

«В поместье у барона была большая крепкая конюшня, вот под ней мы и прятались, — вспоминает Александра Егоровна. — Очень сильно бомбили, мы сидели и ничего не видели, только слышали взрывы. А потом в конюшню ворвались наши русские солдаты! Помню, что все были грязные, в плащ-палатках. Им сразу закричали, что мы тут все пленные, и все наши взрослые сразу кинулись их обнимать, целовать, все так обрадовались, что наши пришли!

Нас посадили в военные машины, в грузовики, чтобы вывезти в тыл. Как‑то так получилось, что почти вся наша семья — и мама с братом, и дедушка с бабушкой, и тетя оказались в одной машине, а мы с сестрой Катей — в другой. Приехали к понтонному мосту через большую реку (по-моему, это был Одер) и опять попали под сильную бомбежку. И вот в этой суматохе на переправе мы с Катей потерялись!»

Жизнь в землянке, школа — в церкви

Детей, оставшихся беспризорными, как и было положено, вывезли на советскую территорию и определили в ближайший детский дом — где‑то в Белоруссии.

«В детдоме было очень плохо, — говорит Александра Егоровна. — После войны на всех освобожденных землях было голодно, и нас кормили тем, что удавалось найти. Варили какую‑то бурду. На столе вместо тарелок расставляли консервные банки, из них и ели. Но зато нас там нашла мама, она даже немного поработала в этом детском доме поваром. А в октябре 1945 года мы все вместе вернулись в наш Младенск, остальная семья уже там была. Ехали в вагонах-теплушках вместе с солдатами, возвращавшимися с войны.

Вот это послевоенное время — оно тоже было очень тяжелое. Деревню нашу сожгли, и, пока не отстроили заново, все жили в землянках. Уцелела только бывшая церковь, в ней сделали школу, и вот там я пошла в первый класс. У нас не хватало всего, зато заводились то блохи, то даже вши, приходилось лечиться и от них. Дед все хотел успеть построить дом к возвращению отца с войны, но не дождался — умер… Отец вернулся после демобилизации только в октябре 1946 года — с орденами и медалями, он воевал в артиллерии с первого до последнего дня, дошел до самого Берлина и только раз был легко ранен. Вот как бывает: после советско-финской вернулся с тяжелым ранением, а после Великой Отечественной — целым, живым и здоровым».

Постепенно отстроилась сожженная деревня, наладилась послевоенная жизнь. Школа в Младенске была только неполная средняя — семилетка. Ближайшая десятилетка, дававшая полное образование, находилась на станции Зикеево. А это было далековато, каждый день ходить туда и обратно не получилось бы… Так что еще три года Александра Анисимова всю неделю жила и училась в Зикеево, в выходной возвращалась на поезде домой — и потом обратно. А когда окончила школу, решила уехать из деревни, войти в «большую жизнь».

«У меня тетя Таня каким‑то образом попала после войны в Казахстан, в поселок городского типа Акчатау Карагандинской области, — вспоминает Александра Егоровна. — Там был рудник, на котором добывали редкие металлы, вольфрам и молибден. Мы списались, и я уехала к ней. Поехала оттуда в город Чимкент, окончила медицинское училище и вернулась работать в поселковую больницу Акчатау — медсестрой широкого профиля. Там и прожила, и проработала почти 40 лет!»

«Горжусь своей бабушкой!»

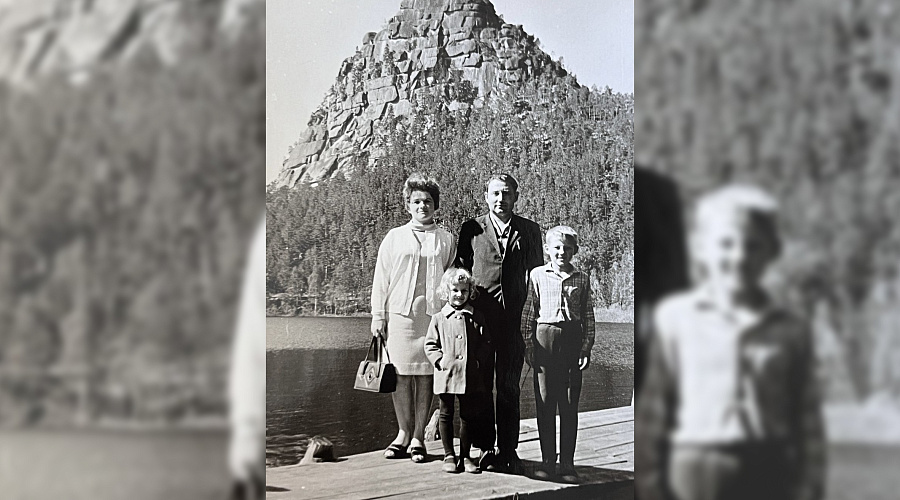

В целом жизнь в Акчатау у Александры Егоровны сложилась хорошо: на работе ее ценили, награждали грамотами, да и юбилейные награды ко Дню Победы не обходили стороной. Позже к ним добавилась и медаль «Ветеран труда». Там же, в Казахстане, она нашла и мужа, причем, как ни удивительно, этнического немца! Роберт Эмильевич Неб работал механиком, потом водителем. Со временем семья пополнилась двумя детьми — дочерью Ларисой и сыном Сергеем. Лариса, когда выросла, уехала в Белгород, окончила там техникум и пошла работать в нефтегазовую отрасль. И оказалась в городе Белоярский Тюменской области.

А Сергей Робертович Неб стал строителем и приехал с женой строить Шарыпово. Тогда КанскоАчинский топливноэнергетический комплекс (КАТЭК) на территории Красноярского края и частично в Кемеровской и Иркутской областей, в состав которого входила и будущая Березовская ГРЭС, был всесоюзной ударной стройкой. Саму станцию Сергею Робертовичу, правда, возводить не довелось, а вот к строительству жилого сектора города Шарыпово он приложил свои умелые руки. Со временем стал заниматься техническим творчеством с детьми и вот уже 25 лет работает педагогом дополнительного образования, ведет авиамодельную студию в Детскоюношеском центре Шарыпово.

Когда распался СССР, практически все постсоветские республики столкнулись с тяжелым экономическим кризисом. Не обошел он стороной и Казахстан. Рудник в Акчатау закрылся, поселок пришел в упадок, и в 1996 году сын перевез Александру Егоровну в Россию. Здесь к тому времени уже подрастала и внучка Инна.v

«Я как раз родилась в Акчатау, — рассказывает Инна Зелинская, ведущий специалист отдела ресурсообеспечения Березовской ГРЭС. — Бабушка тогда работала медсестрой в роддоме, и мама, когда пришло время, поехала рожать именно туда. Так что теперь у меня по паспорту место рождения — Казахстан, хотя всю жизнь я прожила в Шарыпово».

Со станцией Инна Сергеевна близко познакомилась еще в 2012 году, когда работала в коммерческом отделе ЗАО «Энергопроект», занимавшегося строительством третьего блока Березовской ГРЭС. А непосредственно на станцию, в отдел ресурсообеспечения, перешла в 2019 году. Сейчас у нее уже оканчивает 10‑й класс дочка Марина. Родные, конечно, периодически расспрашивают бабушку и уже прабабушку о страшных военных годах. Но вспоминать пережитое Александре Егоровне тяжело. В семье Анисимовых вообще не было принято говорить о войне: душевные раны не затянулись и через десятки лет. И только в 1990‑е годы они начали посылать запросы в архивы, чтобы выяснить, что и как было, и передать память детям и внукам.

«Я горжусь своей бабушкой! — говорит Инна Зелинская. — Горжусь ее мягкостью и добротой, которые она сохранила, несмотря на все трудности и испытания, горжусь тем, что она всю свою жизнь помогала людям. Бабушка и сейчас, в 87 лет, подает нам пример своей бодростью и жизнерадостностью!»

И мы в год 80‑летия Великой Победы желаем Александре Егоровне здоровья и бодрости, мирной жизни и гордости за своих детей, внуков и правнуков. Они показывают себя достойными наследниками легендарного военного поколения!