Камень везли, как космический корабль «Буран»

Уникальная история воинского мемориала в Озерном.

На окраине поселка Озерный, в котором живут сотрудники Смоленской ГРЭС, возвышается заметный издалека монумент: фигура падающего советского солдата на большом гранитном валуне. Этот памятник погибшим бойцам 234-й стрелковой дивизии был построен в 1995 году на народные деньги и при непосредственном участии сотрудников станции.

«Как накрыло их снарядом, так они и остались»

Юрий Леонтьевич Норицын, бывший директор Смоленской ГРЭС

Для начала несколько слов из истории Смоленской ГРЭС. Площадку для строительства будущей станции начали выбирать в 1968 году. Из нескольких вариантов выбрали север Духовщинского района – бывший Пречистенский район. Удобное место нашлось на берегу большого лесного озера Сошно, которое сейчас стало частью водохранилища при станции. Приехали строители, начали прокладывать дороги, рыть котлованы. И стали повсюду натыкаться на захоронения солдат, погибших в Великую Отечественную. Это были не те братские могилы, в которых хоронили официально, которые отметили на картах и где после войны поставили памятники: это были останки неизвестных бойцов.

«Прокладывали дорогу, копали канаву – и разрыли блиндаж, – вспоминает Юрий Леонтьевич Норицын, бывший директор Смоленской ГРЭС. – А в блиндаже – два пулеметчика и третий солдат, их товарищ. Как накрыло их в войну снарядом, так они и остались. В другой точке начали разрабатывать песчаный карьер, а на том месте наши неудачно штурмовали деревню, погибли больше 400 красноармейцев и командиров. Деревня осталась за немцами, те свалили все тела в кучу, засыпали и забыли. Если бы не стройка, так и не нашли бы эту братскую могилу».

В нынешнем Духовщинском районе ожесточенные бои не утихали с января 1942-го по конец сентября 1943 года. Линия фронта прошла и через озеро Сошно: на западном берегу были наши войска, на восточном – фашисты. Если внимательно приглядеться, то и сейчас в окрестностях станции и Озерного можно различить остатки окопов, траншей, блиндажей. И наши, и немецкие. А в некоторых местах линия обороны переходила из рук в руки несколько раз за год. Через одно из сел, например, фронт перекатывался то туда, то сюда 17 раз! Бои были страшными: наши войска любой ценой старались перекрыть «большак» от Духовщины и Пречистого на север. Немцы по этой дороге, одной из немногих в лесном и болотистом краю, снабжали свою полуокруженную ржевскую группировку, угрожавшую Москве, и держались за нее упорно и умело.

На самом острие этого противостояния и оказалась 234-я Ярославская коммунистическая добровольческая дивизия, прошедшая за войну от Волги до Эльбы, получившая почетное наименование «Ломоносовско-Пражская», ордена Суворова и Богдана Хмельницкого.

906 пропавших без вести

Формирование 234-й стрелковой дивизии из коммунистов и комсомольцев Ярославской области (в которую тогда входила и нынешняя Костромская) началось 15 октября 1941 года – в самые тяжелые и страшные дни войны, когда немцы начали решающее наступление на Москву и судьба страны повисла на волоске. Рабочие и студенты записывались в ополчение, проходили военную подготовку без отрыва от производства и учебы. И всего через две недели получили форму, оружие и отправились на фронт.

11 700 человек личного состава, лучшие из добровольцев, командиры и комиссары – руководители партийных органов области. Три полка – из Ярославля, Костромы и Рыбинска.

1 марта 1942 года 234-я стрелковая дивизия была включена в состав 4-й ударной армии Калининского фронта, перед которой стояла задача дойти до Смоленска, зайти в тыл отборным войскам немецкой группы «Центр», совместно с другими войсками создать огромный котел к западу от Москвы. Это, по замыслу командования, должно было полностью переломить ход войны в нашу пользу. Но, увы, не обошлось без ошибок, советское командование недооценило противника, а враг был еще очень силен...

На рубеж «населенного пункта Узвоз» (нынешняя окраина Озерного) дивизия вышла 1 апреля 1942-го. Но 5 апреля немцы подтянули свежую танковую дивизию и нанесли контрудар: бойцы, оборонявшие Узвоз, выдержали 20 атак, соседнюю деревню Мужицкое немцы атаковали 50 раз подряд! И каждый раз бомбили, причем большими силами – по 30–35 самолетов за удар! Всего 5 апреля на этом рубеже немцы сделали больше 800 самолето-вылетов. За месяц ценой огромных потерь немцам удалось оттеснить бойцов 234-й дивизии от большака к озеру Сошно. А затем – почти полтора года боев, наступлений, отступлений, дерзких вылазок советских подразделений совместно с партизанами Духовщины, внезапных обстрелов немецких складов и автоколонн. Война среди болот и лесов, где почти не было сплошного фронта, не утихала ни на день.

К 2 июля 1943 года 234-я стрелковая дивизия потеряла убитыми 3544 человека – по официальным сводкам. В плен попали только 33 человека. А еще 906 пропали без вести. Именно их останки находили при строительстве ГРЭС в 1970-х и до сих пор каждый год поднимают из окрестных болот поисковики.

Деньги присылали со всей страны

Первых найденных на стройке ГРЭС красноармейцев перезахоронили в братской могиле рядом с дорогой, за которую они сражались. Скромный памятник над этой могилой был открыт к 30-летию Победы – в 1975 году. Он и сейчас стоит на окраине Озерного – справа от дороги, если ехать со стороны Духовщины. На открытие пригласили и ветеранов 234-й дивизии.

«Они приехали из Ярославля, посмотрели, что у нас тут несколько десятков погибших числится, и вдруг говорят: «Мы же тут стояли столько времени, погибло столько наших товарищей, неужели нельзя все это получше сделать?!» – рассказывает Юрий Леонтьевич Норицын. – Ветераны вышли на тогдашнего первого секретаря Смоленского областного комитета КПСС Ивана Ефимовича Клименко, который сам долгое время жил и работал в Ярославле, в том числе и в войну. Был там и председателем облисполкома, и вторым секретарем обкома партии. А в 1969 году его прислали в Смоленск, и он по 1987 год был у нас первым человеком в области. Разумеется, он сразу откликнулся на просьбу своих земляков, тем более по такому важному вопросу. Было принято соответствующее решение на областном уровне. И когда я приехал на станцию в 1977 году, на окраине поселка Озерный стоял большой плакат из стального листа: «Здесь будет сооружен памятник 234-й Ярославской коммунистической дивизии». Ниже была гранитная плитка с повторением этой надписи. Она и сейчас сохранилась на том же месте, на Поле Памяти. Был объявлен сбор средств на отдельный счет, открытый ГРЭС. Но у станции просто не было возможности заниматься памятником, шел процесс ее запуска, первый энергоблок был введен в эксплуатацию в январе 1978 года. И потом проблем хватало, в первую очередь – как обеспечить станцию топливом. Она изначально рассчитывалась на местный торф, но работала на угле, который доставляли из разных регионов. Полтора десятка сортов угля – это было, честно говоря, настоящее мучение. А в 1985 году провели газопровод, сразу стало гораздо легче, и в год очередного юбилея Победы мы снова вернулись к идее памятника».

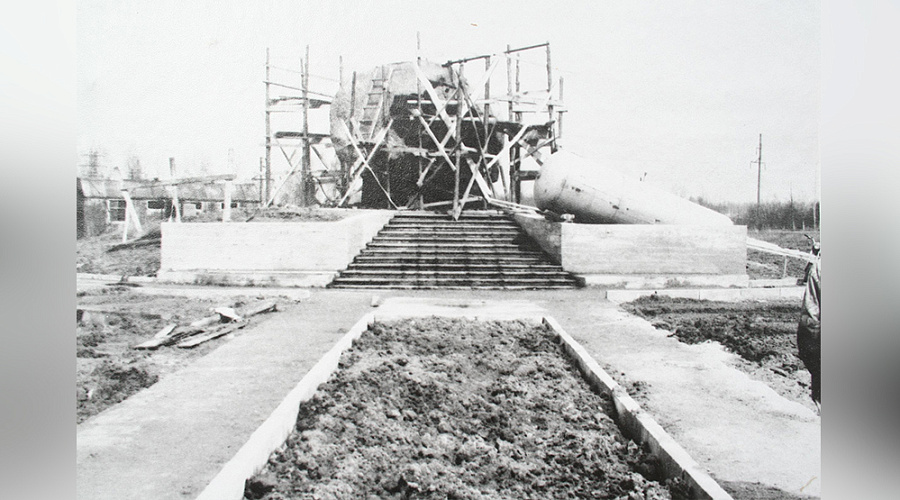

Было разработано несколько проектов памятника, один из них был выбран для постройки, но не одобрен в обкоме. Все тот же первый секретарь, Клименко, посмотрел и сказал: «Нет, не то! Не пойдет! Надо как-то улучшить...» И опять отсрочка. В 1990 году к созданию памятника привлекли смоленского скульптора Альберта Георгиевича Сергеева, народного художника России. Именно он, бывший разведчик артиллерийского полка, создал и воплотил в металле образ падающего раненого бойца. Но время шло, в стране начались лихие 90-е, экономические проблемы, все почувствовали на себе, что такое гиперинфляция.

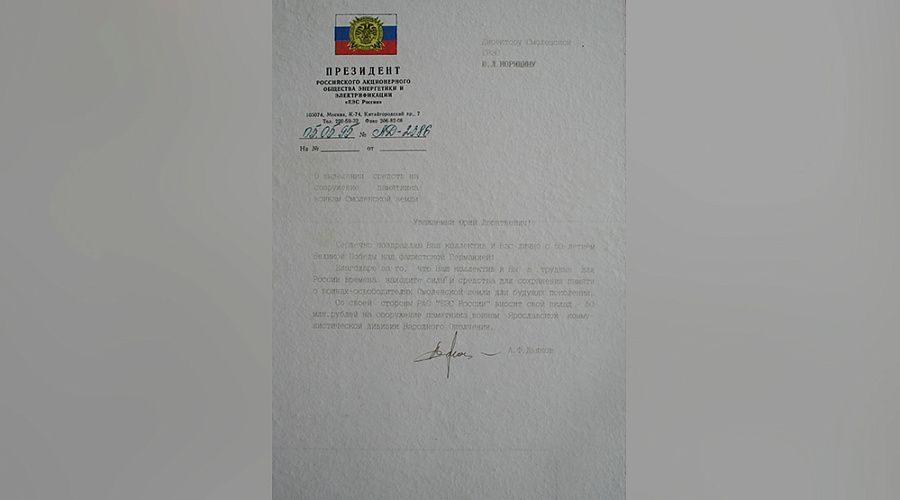

«В 1992 году мы спохватились – впереди не просто юбилей, а 50 лет Победы, важнейшая дата, а у нас, по существу, ничего еще нет, кроме проекта! – продолжает рассказ Юрий Леонтьевич. – Вызвал я заведующую архивом станции Татьяну Прыткову, она у нас за сбор средств на памятник и всю переписку с ветеранами дивизии отвечала. Спросил у нее, сколько у нас на счету денег. Оказалось, собрали 45 тысяч рублей. По советским временам это была очень большая сумма, но, когда все рухнуло, она почти сразу обесценилась втрое. Мы начали считать, смотреть, кто нам что присылал: какие-то заводы присылали по 300, 400 рублей, и самые разные люди со всей страны прислали, кто сколько мог. Из Ярославской и Костромской области, из Рыбинска слали по 10, 25, 30 рублей... Я смотрю на эти цифры и понимаю, что это же родственники погибших солдат, их матери и вдовы отрывали от себя вот эти 10 рублей, отдали нам, а мы что делаем? Мы же своими проволочками их деньги превращаем в ничто! И вот с этого момента у нас работа быстро пошла вперед. Я привез от скульптора макет памятника, там фигура солдата должна была быть прикреплена к массивной бетонной глыбе, на ней должны были изобразить следы от разрыва снаряда. Стоит макет у меня в кабинете, мы через районную газету рассказали, что будет такой памятник, и примерно через месяц приходит ко мне ветеран войны Иван Иванович Баранов из деревни Трунаево...»

Неподъемный камень

«Иван Иванович работал каменотесом, делал гранитные набережные в Москве, участвовал в создании знаменитого мемориала в Волгограде, – вспоминает неожиданную встречу бывший директор ГРЭС. – Вот он мне и говорит: «Юрий Леонтьевич, я узнал, вы памятник сооружаете, хотите его на бетонном основании делать. Поверьте мне, это надо бы не из бетона, а из гранита делать! Я на охоту ходил рядом с деревней, видел подходящий камень. Пока не знаю, что он из себя представляет, над землей всего на 60–80 сантиметров возвышается, но если отрыть – будет то, что вам надо!»

Смоленская ГРЭС была мощным предприятием с большим хозяйством, своим ремонтным цехом, строительной техникой – экскаваторами и бульдозерами. Ими и отрыли камень, оказавшийся ледниковым валуном высотой больше четырех метров и весом больше 250 тонн! Но при перевозке брали в расчет 300 тонн, чтобы расчет получился с запасом. Но как доставить на место такую глыбу? На станции устроили «мозговой штурм» с участием главного инженера и начальников цехов. Стали решать: вытянем, не вытянем? На чем везти дальше? Сначала попробовали сделать конструкцию из листов стали толщиной 20 мм, наподобие больших салазок. На них предполагалось затащить валун бульдозерами. А дальше – наморозить зимой дорогу и тащить. К сожалению, не получилось: пять мощных бульдозеров Т-180 буксовали, но не могли сдвинуть камень. Оказалось, что внизу у него был еще и выступ, «зуб», державший глыбу. Пришла весна, болотистый грунт оттаял, и ни о какой перевозке волоком речи уже не было.

«Уже 1993 год на календаре, надо строить памятник, чтобы успеть к юбилею, а у нас опять ничего не получается, – делится былыми переживаниями Юрий Леонтьевич. – Поехал я с тяжелым сердцем на курсы, где нас учили руководить энергетикой по новым, западным, стандартам. И там познакомился с Вадимом Семеновичем Варварским, директором московского института «Теплоэнергопроект». Он проникся, говорит: «Разработаем проект, попробую тебе помочь!»

Помощь в итоге пришла откуда не ждали – почти что из космоса. К реализации проекта привлекли специалистов фирмы «Стат» из Нижнего Новгорода, решавшей нестандартные транспортные задачи, в том числе и по перевозке космического корабля «Буран». Руководитель фирмы Борис Михайлович Сутугин приехал в Озерный, оценил трассу перевозки и решил: можно!

«Из Нижнего Новгорода привезли огромный трал – платформу на 96 колесах, длиной около 50 метров, которую тянули два мощнейших тягача «Ураган», – рассказывает Юрий Леонтьевич Норицын. – Именно на этой платформе и перевозили раньше «Буран». Если поднять камень на платформу, дальше поехали бы запросто, до станции всего около десяти километров. Но за три километра до поселка на этой дороге был мост грузоподъемностью всего 30 тонн. В советское время, конечно, строили с запасом, но не с десятикратным же! Так что привлекли подрядчика, Смоленский проектный институт, занимавшийся как раз дорогами и мостами. Приехал их главный инженер, посмотрел, рассказал, что делать. Весь коллектив станции помогал в этом деле: для перевозки сварили стальную конструкцию, с помощью которой домкратами подняли валун на трал, вытащили из котлована и подвезли к мосту. Из двух вагонов шпал сложили под ним опорную выкладку, дополнительно подперли мост четырьмя домкратами по 50 тонн... Очень аккуратно все перевезли, за всем следили. Потом даже легенда появилась, что начальство стояло под мостом, давало гарантию, что не рухнет. А к тому времени, как мы привезем валун, нужно было еще и подготовить территорию, место для его размещения. Помогали буквально все, кого можно действительно назвать человеком. (Юрий Леонтьевич словно переживает те далекие события заново). И когда мы везли камень через мост, при этом присутствовало множество людей – человек 150–200 взрослых и, конечно же, дети, которые даже не уходили на обед, пока мы не поставили валун на место. Мамы им из поселка поесть приносили. Поставили камень, разбили о него бутылку шампанского – и остались у нас еще пол-лета и зима до открытия памятника».

Теперь памятник видно издалека

Памятник был открыт 6 мая 1995 года – за три дня до юбилея Победы, чтобы ветераны Ярославской дивизии смогли побывать на торжественных мероприятиях и в Озерном, и у себя дома. На разрезании ленточки были почти все жители поселка, губернаторы Смоленской и Костромской областей. Ярославский губернатор был в командировке и прислал заместителя. Торжественные речи, поздравления... А после праздника – будни. Памятник стоял, открытый всем ветрам, солнцу и морозу, и если гранитный валун был просто неподвластен времени, то облицовка фундамента под ним постепенно приходила в негодность, отваливались плитки, требовали ремонта дорожки, ведущие к монументу... Через 17 лет после открытия стало ясно, что памятнику срочно нужна реставрация.

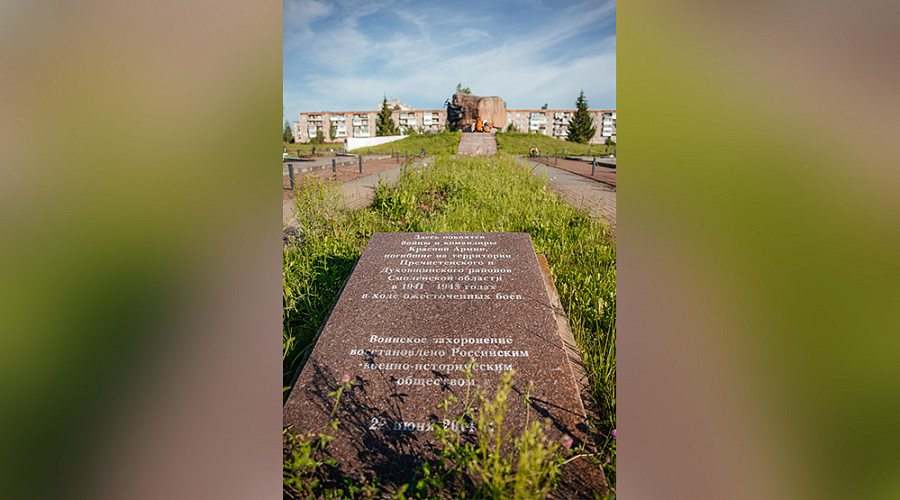

«Я уже вышел на пенсию, но все равно продолжал заниматься судьбой нашего памятника, – говорит Юрий Леонтьевич. – Нам удалось заинтересовать Российское военно-историческое общество (РВИО) и его председателя Владимира Мединского. От РВИО мы получили на ремонт памятника сразу полтора миллиона рублей. И на эти деньги мы в 2014 году провели очень большую реконструкцию всего Поля Памяти вокруг монумента. Проект обустройства разработал советник председателя РВИО Ростислав Мединский, он же помогал в контроле за ходом работ. Не могу не отдать должное Ростиславу Игнатьевичу. Ранее он в 2010 году вместе с руководителем одного из отделов РВИО Егором Москвиным выделил на частичный ремонт монумента личные средства – 500 тысяч рублей. Тогда обновили центральную лестницу, облицевали гранитными плитами подпорные стены, парапет, площадку вокруг постамента. А в 2015 году установили памятные знаки погибшим...»

На местах былых боев активно действовали и продолжают свою благородную работу поисковые отряды – в первую очередь «Комбат» из Духовщинского района и «Азимут» из города Волгореченска Костромской области. А на ежегодные вахты памяти приезжают поисковики со всей страны, в том числе из тех областей, в которых формировалась 234-я дивизия. Каждый год из небытия возвращались сотни солдат. Сейчас на Поле Памяти лежит больше 2000 бойцов 4-й ударной армии и смоленских партизан. Появились памятные знаки в честь операции «Дети», в ходе которой партизаны вывели из немецкого тыла больше 3000 ребятишек, списки сожженных деревень Духовщины, обустроены новые захоронения.

Поле Памяти – священное место для жителей поселка и всего района. Сюда 9 мая приходят с портретами фронтовиков, здесь зажигают свечи в ночь на 22 июня, чтобы почтить память тех воинов Победы, кого уже нет с нами. А в прошлом году ко Дню памяти и скорби 22 июня компания Юнипро выделила деньги, на которые сделали современную подсветку памятника и освещение аллей.

– Но самое главное – это то, что сам памятник теперь освещен со всех четырех сторон прожекторами. И теперь все, кто едет мимо Озерного, и днем и ночью видят его издалека, обращают внимание, вспоминают погибших здесь бойцов

И это правильно. Подвиг тех, кто отдал за нас свои жизни, мы должны помнить всегда – не только по праздникам и не только к официальным датам. Помнить всем народом – как всем народом сооружали мемориал бойцам 234-й дивизии.