«Комбат» поднимает солдат

Однако на деле миссия поискового отряда в Смоленской области оказывается еще более масштабной и важной.

Есть мудрое и точное выражение: война не заканчивается, пока не найден и не похоронен последний погибший в ходе нее солдат. Именно этим – перезахоронением погибших героев войны, выяснением их имен и фамилий – занимается поисковый отряд Духовщинского района, на территории которого расположена Смоленская ГРЭС. На счету отряда «Комбат» – обнаруженные останки тысяч советских солдат, десятки установленных имен, для которых война наконец-то закончилась. В «Юнипро Мегаватт» мы уже рассказывали о работе поисковиков «Комбата». И вот – новая встреча с его командиром, потомственным военным Александром Чернышевым. В год 80-летия Великой Победы он поделился с нами новыми планами и достижениями бойцов отряда.

Ветерану отряда – 72 года

— Александр, давайте напомним тем, кто, возможно, не знает историю «Комбата»: когда и как появился отряд?

—Это произошло еще в 1990-х годах. Причем сперва поискового отряда как организации вообще не было. Была просто группа людей, которые в лесах Духовщины искали следы минувшей войны. Этих следов и сейчас много, но тогда они попадались вообще на каждом шагу: в годы Великой Отечественной в нашем районе шли очень активные боевые действия – и армейские, и партизанские. Например, поселок Озерный при Смоленской ГРЭС в буквальном смысле стоит на бывших рубежах обороны. Как рассказывают старожилы, когда поселок только начинал строиться, повсюду были видны старые окопы, остатки землянок, воронки от бомб и снарядов. При каждой школе здесь был свой музей боевой славы, работали кружки юных следопытов. Так что тем, что сейчас называется поисковой работой – поиском, перезахоронением, попытками определить имена погибших – здесь занимались еще в 70-х годах прошлого века.

А в конце 1980-х в стране зародилось поисковое движение как таковое, и чуть позже в Духовщинском районе местные энтузиасты решили организовать единый отряд, который тогда назывался «Возрождение». А вот как возникло нынешнее название «Комбат», я сказать не могу: отряд был организован в тот момент, когда я еще служил в армии в Забайкалье. Название сменилось до моего прихода. На Духовщину я приехал в 2005 году, сначала был заместителем военного комиссара района, а в 2007-м уже исполнял обязанности военного комиссара. Как раз тогда и произошло мое первое знакомство с поисковиками: ко мне обратились ребята, которые нашли на Кулагинских высотах останки солдата с медалью «За отвагу». Попросили сделать запрос, установить имя по номеру медали. Через два месяца пришел ответ из архивов, и мы не только опознали солдата, но и нашли трех его дочерей, живших в Алтайском крае. Тогда меня это сильно впечатлило: до этого я вообще не представлял, что существует такое движение, которое занимается таким важным делом. И тогда же, в 2007 году, меня пригласили в отряд «Комбат» (он уже так назывался). Сначала я был заместителем командира, потом стал командиром отряда.

—Сколько сейчас человек в отряде «Комбат»?

— Постоянный состав – 23 человека. Одного человека, Кирилла Лобанова, мы временно исключили на время службы в армии. Как вернется, будет восстановлен. Но он и на срочной службе продолжает заниматься тем же делом: мы его направили служить в 90-й поисковый батальон Министерства обороны России.

Вообще же у нас полноправным бойцом отряда может стать только гражданин России в возрасте от 18 лет. Все, кто младше, числятся кандидатами. Многие кандидаты вырастают из наших детей, наследуют дело. Самым старшим бойцам по 52–53 года, есть и свой почетный поисковик – Татьяна Брониславовна Прыткова, ветеран отряда, ей уже 72 года. Она в леса, конечно, не ходит, но помогает нам чем может.

В летний поисковый сезон к нам время от времени присоединяются различные добровольцы, в том числе родственники погибших солдат. В 2019 году был такой случай: приехал на поиск парень из Нижнего Новгорода, причем с семьей. А у нас как раз погода испортилась, дождь. А парень одет не по сезону... Накануне работали три отряда, мы нашли три ямы с останками солдат на берегу реки Царевич. Мы нижегородца переодели, передали в поисковый отряд «Фронт». Потом он пришел с раскопок мокрый, грязный, просто в шоке и говорит: «Я даже не представлял вашу работу, я просто преклоняюсь перед вами!» Они тогда подняли останки 16 воинов.

Но бывает, конечно, по-разному. Кто-то просто приезжает, хочет посмотреть, как все происходит, а потом вливается в наши ряды. Кому-то не повезет: лет пять поездит, но никаких выдающихся результатов нет, не оправдываются его ожидания, и человек уходит.

В поисках ИЛ-2 и Т-34

— Молодежь – школьники, студенты – интересуются вашей работой?

— Мы регулярно проводим занятия в школах, встречаемся с ребятами. На каждой встрече находится довольно много тех, кто хочет к нам прийти. Но потом это все затихает, к сожалению. Один мой коллега, занимавшийся призывом в военкомате, как-то привел троих ребят. И все потом ушли. Кстати, Кирилла Лобанова, о котором я рассказывал, привел к нам в отряд его отец, мой ровесник, попросил принять, посмотреть, подойдет ли нам. И Кирилл нормально влился в коллектив. Видно было желание работать, не сдаваться при трудностях. Показал себя молодцом, настоящим поисковиком.

Надо учитывать и то обстоятельство, что школьных поисковых отрядов в принципе не может быть, потому что официально в них принимают с 18 лет. Могут быть какие-то волонтерские отряды-спутники при взрослых отрядах, кружки юных следопытов, но такой работой должен заниматься человек с педагогическим образованием. Мало того – еще и получающий за это зарплату, ведь взрослым людям надо как-то еще и семьи кормить. Если еще и заниматься поиском при этом, на что-то другое времени, сил и средств просто не остается.

— Чем вообще занимаются поисковики, кроме раскопок на местах боев?

— Раскопки – это не самая большая часть нашей работы. Поисковый сезон короток, зимой у нас почти нигде не получится проехать, дойти и раскопать. Наш постоянный фронт работы – это работа с архивами. На мне эта работа и как на командире районного отряда, и как на члене правления Смоленского поискового объединения, где я отвечаю именно за архивную работу. Чаще всего к нам обращаются люди с просьбами найти места захоронения родственников, восстановить документы, в том числе наградные, увековечить память погибших. У меня есть возможность работать через Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ): там хранятся учетные карточки всех членов партии и кандидатов, причем с фотографиями. Есть прямой доступ к обобщенному электронному банку данных «Мемориал», к архиву «Память народа», есть связь с немецким архивом по военнопленным. Всего у нас больше 120 архивов, которые можно задействовать при поиске. В зависимости от того, что именно нужно узнать, мы выбираем те или иные организации и начинаем с ними переписку.

Кроме того, работаем с документами о боях в нашем районе, со свидетельствами очевидцев, пытаемся выяснить, что и где происходило. По одному из таких свидетельств мы в 2010 году обнаружили место падения во время войны штурмовика ИЛ-2, сумели найти и вывезти фрагменты шасси, кабины и вооружения, по деталям определить, что это был за самолет. Вообще по сообщениям о падении самолетов работать сложно, но в тот раз нам повезло: траектория падения была пологая, штурмовик проскользил по верхушкам деревьев и лежал почти наверху. А если самолет «втыкается» в землю отвесно, его двигатель может уйти в мягкий грунт на глубину до 10–11 метров!

— Какие-нибудь еще такие же большие находки были с тех пор?

— В этом году мы начали работы на месте, где, судя по всему, был подбит танк Т-34. Судя по остаткам боеприпасов, в танке мог взорваться боекомплект. Все гильзы, которые там нашли, датированы 1941 годом, так что бой произошел, видимо, в самом начале войны. Точнее можно будет сказать только летом, когда в этом месте подсохнут болота и можно будет раскопать поглубже. Сейчас подобрали то, что было на поверхности, нашли даже несколько костей, оставшихся от танкистов. Но если танк разорвало при взрыве, вряд ли там удастся что-нибудь собрать и установить данные.

Есть еще на примете несколько мест падения самолетов, но туда трудно добраться: потребуется снаряжать целую экспедицию с серьезной техникой. Может быть, потом мы и там поработаем, но вряд ли в этом году.

Фамилии на медальонах, котелках, ножах и ложках

— Вы говорите, что раскопки начнутся летом. А когда вообще начинается полевой сезон у поисковиков?

— Все зависит от конкретного места и от погоды. В теплые зимы мы копаем круглый год... Теплые – это если мороз не дает промерзнуть земле. Так в 2016 году мы работали прямо в деревне Троицкое, на брошенных огородах были найдены останки нескольких десятков воинов Красной армии и останки солдат вермахта. Местные пацаны ходили за нами и удивлялись. Если земля промерзает, то есть возможность пройти по льду замерзших рек с глубинным металлоискателем — в первую очередь, по тем местам, где были переправы. Там встречается много интересных находок, но поднять их достаточно сложно.

Вообще, изучение мест боев по архивным документам – это очень важная часть подготовки к полевому сезону. Где были переправы, где были войсковые дороги, позиции разных частей – многое можно выяснить и искать уже целенаправленно. Очень помогает в этой работе немецкая аэрофотосъемка времен войны, она у нас есть практически на весь район. В войну и над нашими, и над немецкими позициями летал немецкий самолет-разведчик «Рама», все фотографировал с воздуха, и все эти снимки немцы аккуратно сдавали в архив. Этот архив сохранился, он был вывезен в США, и там можно заказать, попросту купить фрагменты съемки нужных участков. Выкупаем, привязываем к современным спутниковым картам и можем выйти почти точно на нужное место. «Почти» – потому что линза фотоаппарата на самолете давала искажение, растягивала снимок, но это погрешность в метры. Можно приходить и искать в узком секторе. Благодаря такой съемке и работе с ней мы в 2014 году в урочище Плющево смогли найти за три дня останки более 80 солдат, и потом еще в этой местности наши Вахты Памяти, и районные, и межрегиональные, позволили поднять еще много солдат.

— Какие бывают чувства, когда находите павшего советского бойца?

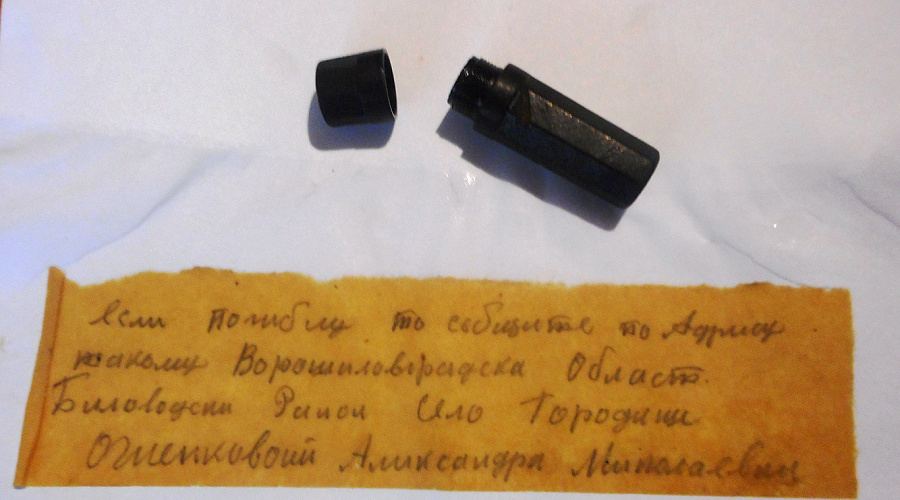

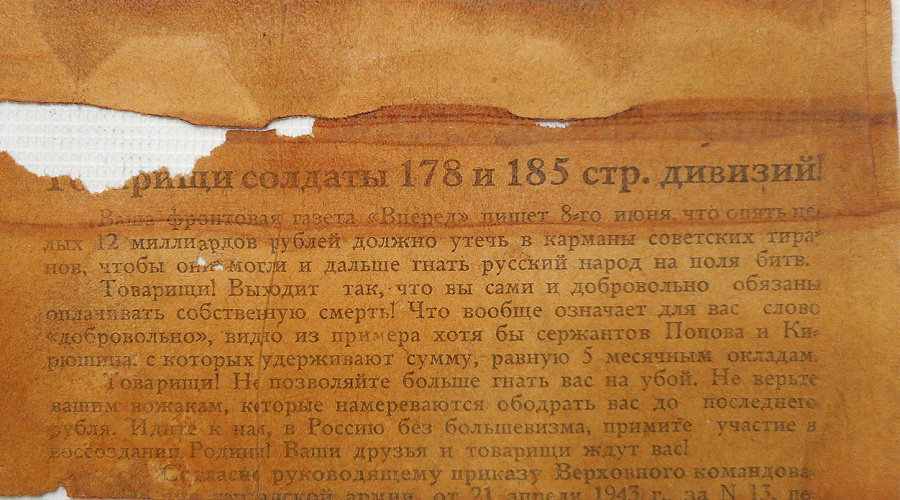

— Конечно же, охватывает грусть от того, что он погиб. Большинство останков так и остаются неопознанными, но, когда мы проводим эксгумацию, поднимаем солдата, то обычно уже по характеру повреждений понимаем, от чего и как он погиб. По сохранности зубов примерно можем примерно определить, сколько ему было лет. А если удается найти «смертный медальон», личный опознавательный знак, да еще и с сохранившимися данными – это уже радость, это счастье для поисковиков. Ведь тогда можно точно узнать имя солдата и найти его родственников. И не только по медальону, тем более что их отменили в 1942 году. Мы устанавливаем личность по номерам орденов и медалям, по предметам с сохранившимися надписями. Нередко фамилии выцарапывали на флягах, котелках, ножах, ложках.

В 2010 году у нас был случай, когда мы всего по одной такой надписи установили имена сразу 37 солдат. Захоронение было в подвале сгоревшего дома деревни Заречье, и у одного из бойцов оказался при себе ножик, на котором с одной стороны была фамилия «Грязнов», а с другой стороны надпись «Пречистое». Мы знали, что в этом месте держала оборону 234-я стрелковая дивизия, формировавшаяся в Ярославской области, там Пречистенский район существует до сих пор. Я залез в базу данных и установил, что все 37 человек погибли в апреле 1942 года в бою за эту деревню, в один день. Вероятнее всего, похоронили их немцы, которые захватили деревню. Поэтому ни у кого не было ни документов, ни медальонов, а вот простые вещи, которые лежали по карманам, никому оказались не нужны. Наши потом выбили немцев из деревни, но захоронение под развалинами дома не нашли.

Но это исключительный случай. Чаще всего, хорошо, если из ста найденных солдат удается установить хотя бы десяток фамилий и найти родственников хотя бы одного бойца.

«Черные копатели» – настоящая проблема»

— На Смоленщине большая проблема с «черными следопытами», нелегальными копателями?

— И не только на Смоленщине. Мы с ними в своей работе сталкиваемся постоянно. Но чаще всего это местные ребята, которые просто ищут металл, фактически собирают металлолом. Там речь не идет о каких-то дорогих находках, их целенаправленном поиске. С такими ребятами у нас есть свой контакт: если они находят солдатские останки, то тут же прекращают свои раскопки и вызывают нас, звонят, показывают место находки.

А вот приезжие «черные копатели», особенно из Москвы – это настоящая проблема. И это не только искатели каких-то артефактов, сохранившегося оружия, наград или амуниции. Рассказывали, что был такой случай: «черные копатели» нелегально, никому не сообщив, вывезли в другой регион солдатские останки и заявились в ветеранскую организацию одной из московских дивизий. Сообщили, что на месте боев этой дивизии нашли останки солдат, просили за это деньги. Вот это, конечно, самое чудовищное: как говорится, кому война, кому мать родна...

«Знать свою историю, чтобы не пришлось изучать чужую»

— Как складываются отношения поисковиков со Смоленской ГРЭС?

— Смоленская ГРЭС нам всегда помогала, чем могла и чем было нужно. На станции с самой ее закладки, с «нулевого цикла» велись свои работы по перезахоронению солдат. Как я уже говорил, в этих местах были очень тяжелые бои, и останки находили буквально повсюду. Так что к памяти тех лет на ГРЭС относятся очень уважительно, есть свой музей, станция постоянно помогает и в строительстве памятников, и в обустройстве воинских мемориалов. Мемориал «Поле Памяти» в Озерном был создан в том числе и по нашей инициативе, но при очень большом участии Смоленской ГРЭС. Без нее просто ничего не было бы. На те захоронения, которые мы проводим, нам постоянно со станции выделяют и технику, и людей.

Нашему отряду оказывается и очень существенная финансовая поддержка: к примеру, на этот год нам выделили 260 тысяч рублей, в прошлом году было 100 тысяч. Это позволило нам купить современные поисковые приборы – даже по нынешним высоким ценам. Помогали нам и средствами на приобретение рабочей одежды: наш отряд фактически работает в форме, купленной на деньги от Юнипро. Мы проводим раскопки в лесах и болотах почти круглый год, так что без хорошей одежды и обуви просто ничего не смогли бы сделать.

— Какие у вас планы на нынешний, юбилейный год Победы?

— Основной наш план, конечно же – Вахта Памяти по поиску солдат: весенняя «боевая» и августовская «учебно-тренировочная», с новичками. Кроме того, у нас в деревне Дубовица есть непаспортизированное захоронение. Останки были обнаружены при строительстве Смоленской ГРЭС, их перезахоронили, но не уточнили списки погибших, и на плитах есть, например, имена тех людей, которые выжили в боях на этом месте. Паспортизацией захоронений должны заниматься органы местного самоуправления, я им готов предоставить полную информацию, но уже три года не получается этот вопрос решить. Кстати, это захоронение закреплено за Смоленской ГРЭС. Сотрудники станции каждый год приводят его в порядок, убирают мусор, опавшую листву, обкашивают, подкрашивают по мере необходимости.

— И, пожалуй, самые важные планы – это выступления перед молодежью, перед школьниками. У нас в отряде этим занимаются сразу несколько человек, которые живут в Духовщине. Я сам живу в Смоленске, работаю в Демидове, поисковую работу веду в Духовщинском районе. В общем, разрываюсь на три места, не могу оказаться везде, куда приглашают. А работать с детьми очень нужно, у нас сейчас многие молодые люди просто не знают своей истории, не знают ни того, что происходило со страной, ни даже с их родственниками, в их родном городе или деревне. В наше время все это давала система образования, а сейчас, увы, даже те ребята, у которых есть интерес, которые приходят к нам, зачастую сбиваются на самых простых вопросах, не знают простейших фактов, имен, событий.И вот этого мне хотелось бы в юбилейном году пожелать всем вашим читателям: знать и любить историю своей страны, как бы вы к ней ни относились. Знать и помнить свою историю – чтобы не пришлось потом изучать чужую!

Об отряде «Комбат» также читайте здесь: «Люди искали своих родных, и мы помогли им в этом»

Фото предоставлены командиром поискового отряда «Комбат» Александром Чернышевым