Подрыв ГРЭС «отменила» Красная армия

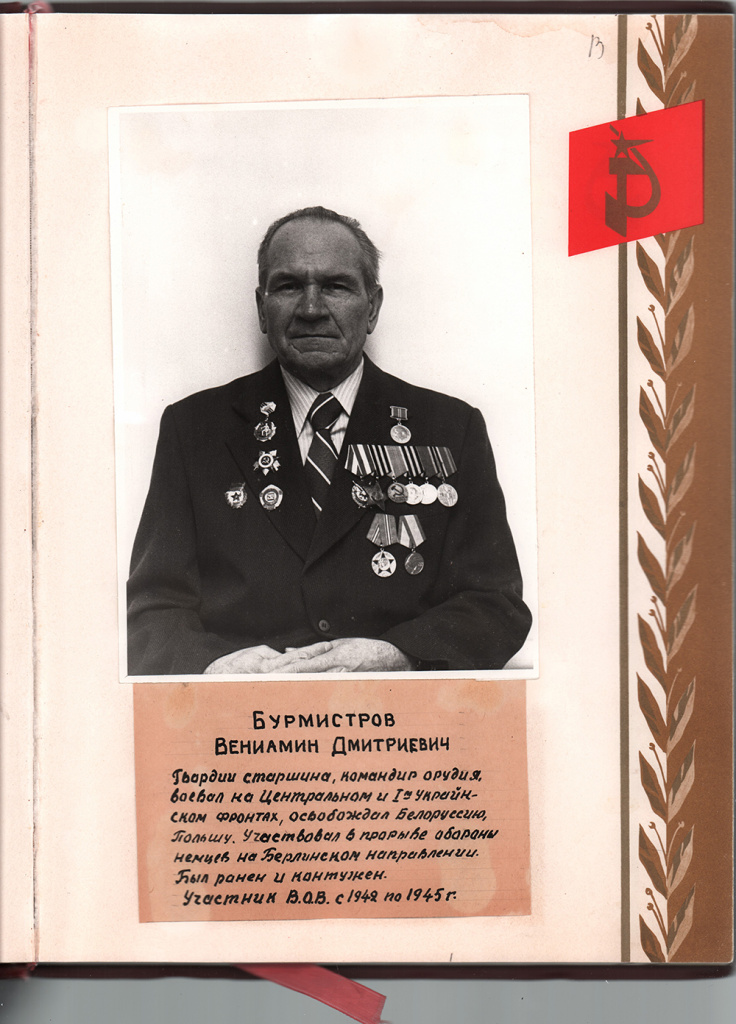

Воспоминания ветерана войны и Шатурской ГРЭС Вениамина Бурмистрова о работе станции в тяжелые дни 1941 года.

Вениамин Дмитриевич воевал на фронте с 1942 по 1945 год, освобождал Белоруссию и Польшу, участвовал в боях на Берлинском направлении, был командиром артиллерийского орудия. Войну закончил в звании гвардии старшины, награжден двумя орденами Отечественной войны I степени, орденом Боевого Красного Знамени, орденом Славы III степени. На Шатурской ГРЭС трудился с 19427 по 1989 год: сначала старшим кочегаром, затем начальником смены, мастером котельного цеха, старшим мастером топливно-транспортного цеха, старшим инспектором по охране труда и технике безопасности. Сегодня Вениамина Бурмистрова уже нет в живых. Его рассказ о военных буднях Шатурской ГРЭС в 1941-м и в начале 1942 года был опубликован в № 80 газеты «Ленинская Шатура» 6 июля 2000 года.

22 июня люди планировали выехать на природу

В тот воскресный июньский день 1941 года профсоюзный комитет ГРЭС № 5 планировал организовать коллективный отдых энергетиков с выездом на природу, на реку Полю. Такие массовые гулянья, как их тогда называли, были традиционными. Они проводились каждое лето с 1927 года. В назначенный час к месту сбора у железнодорожного вокзала узкоколейки собралось около 100 человек. Люди радовались ясной, солнечной погоде. Вдруг из радиодинамика на здании вокзала раздался голос Левитана, объявившего, что в 12 часов будет передано важное правительственное сообщение. Организатор отдыха В. Т. Фонин понял, что произошло что-то серьезное. Он принял решение отменить поездку и предложил всем разойтись по домам. А через несколько часов все узнали, что гитлеровцы вероломно напали на нашу страну, развязали войну.

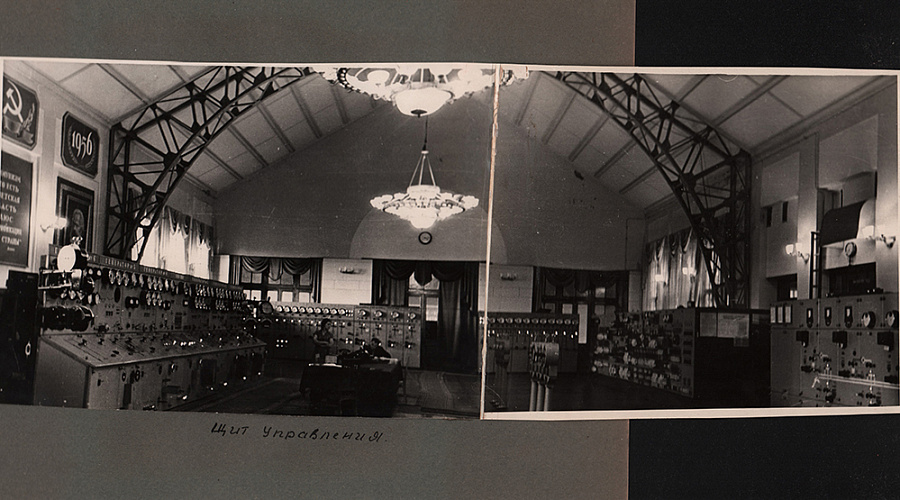

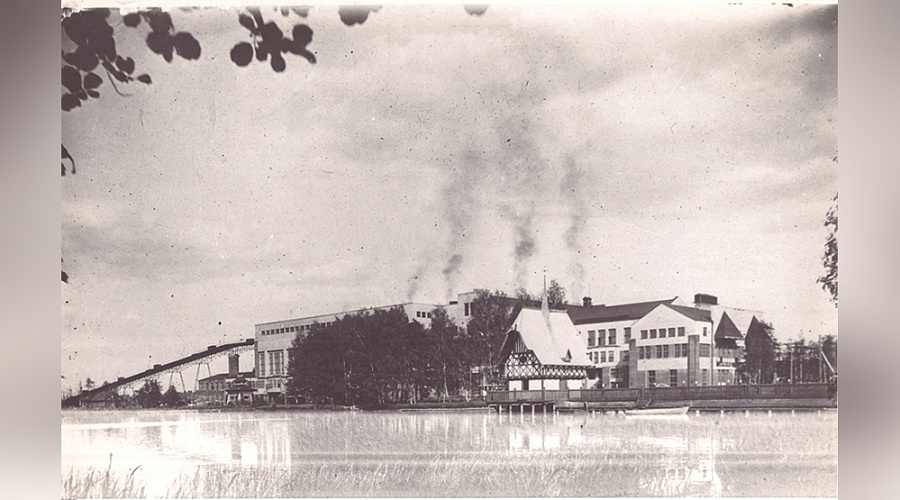

В начале июля на ГРЭС № 5 (Шатурская ГРЭС. – Ред.) с целью маскировки начался демонтаж дымовых труб котлов. Фасады всех трех котельных стали расписывать под жилые дома, чтобы дезориентировать немецкую авиацию, которая могла нанести по станции бомбовый удар. Был создан штаб противовоздушной обороны, его возглавил директор ГРЭС № 5 М. И. Наумов. В штаб вошли помощник директора по ПВО М. С. Королев, ответственный за обеспечение светомаскировки станции старший электромонтер электрического цеха Е. П. Астахов и другие энергетики. Было также образовано специальное подразделение, которое должно было принимать срочные меры по проведению восстановительных и ремонтных работ в случае выхода из строя энергооборудования в результате военных действий. Координацию работ этой группы поручили заместителю главного инженера В. И. Железнякову. На станции была введена светомаскировка.

Демонтаж оборудования

В ночное время над Шатурой был слышен гул немецких самолетов, летевших на восток, чтобы бомбить наши промышленные города. По фашистским стервятникам били зенитки.

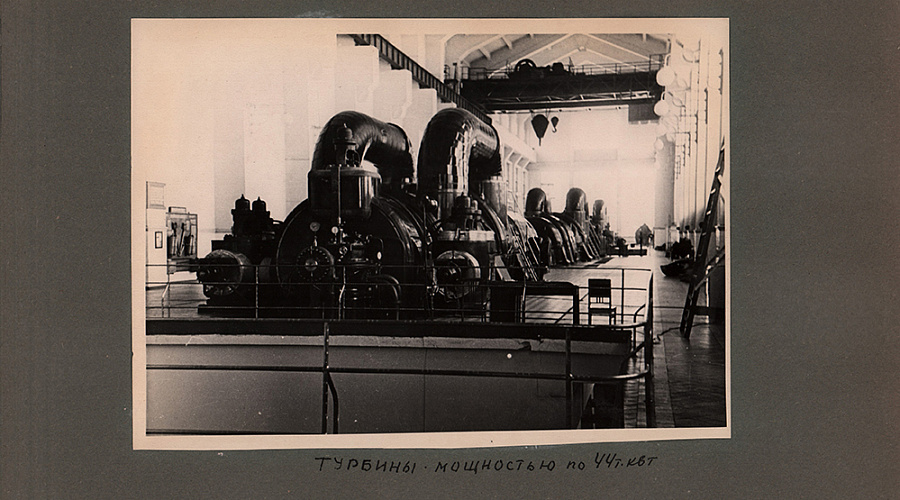

В начале августа директора ГРЭС № 5 вызвали в Москву, в главк. Уже на следующий день ремонтный персонал приступил к работам по демонтажу котлоагрегата № 18 и турбогенератора № 6. В первой декаде сентября их узлы были погружены на железнодорожные платформы и отправлены на восток. Оборудование сопровождали А. И. Гущин, Н. И. Гуляев и другие инженерно-технические работники. Оно было разгружено недалеко от города Омска. Туда планировалось переправить из Шатуры как можно больше агрегатов и механизмов электростанции. Доставленное оборудование планировалось смонтировать на Омской ТЭЦ, увеличив таким образом ее мощность. На ГРЭС № 5 тем временем шел демонтаж котла № 17 и турбогенератора № 3, начались работы по демонтажу котла № 16. Все это делалось на тот случай, если Красной армии не удастся удержать Москву.

В то суровое, тревожное время энергетики работали с особым напряжением. Надо было с оставшимися агрегатами вырабатывать максимальное количество электрической и тепловой энергии, готовиться к отопительному сезону, выполнять огромный объем работ по демонтажу, погрузке и отправке оборудования и четко, без повреждений проводить его разгрузку на новом месте.

«Люди работали по 12 и более часов»

В середине сентября на ГРЭС пришел из Москвы секретный приказ о подготовке к уничтожению взрывом основного здания станции и ценного оборудования в случае критической ситуации на фронте. Ремонтно-конструкторская группа совместно со взрывниками определили места, где должны будут укладываться заряды. Под усиленной охраной бойцов местного дивизиона внутренних войск специальным отрядом было завезено взрывчатое вещество. С учетом того, что на предприятии резко увеличился объем работ, по решению вышестоящих организаций на станцию направили несколько сотен трудармейцев – тех, кто по состоянию здоровья, возрасту или по другим причинам не мог проходить службу в действующей армии. Начальником отдела кадров был назначен подполковник КГБ В. В. Боголюбский. На него была возложена обязанность координировать работу трудармейцев на режимном предприятии, каким являлась ГРЭС № 5. Трудармейцы работали во всех подразделениях станции и здорово помогли коллективу в то трудное время.

До 7 ноября 1941 года работы по демонтажу оборудования проводились, как говорили раньше, ударными темпами. Однако этому «помешали» наши доблестные воины, разгромившие немецких захватчиков под Москвой. В декабре 1941 года на ГРЭС № 5 из главка пришла телеграмма: круглосуточно нести полную энергетическую нагрузку оставшимся оборудованием и срочно приступить к восстановлению демонтированного. А его было вывезено на 88 тысяч киловатт при общей мощности 180 тысяч. В цехах и отделах станции начался в буквальном смысле слова производственный аврал. Люди работали по 12 и более часов в сутки. Они восстанавливали тепломеханическое оборудование, которое с большими трудностями приходилось возвращать с востока, так как все железные дороги были забиты воинскими эшелонами.

Мины и снаряды для «катюш»

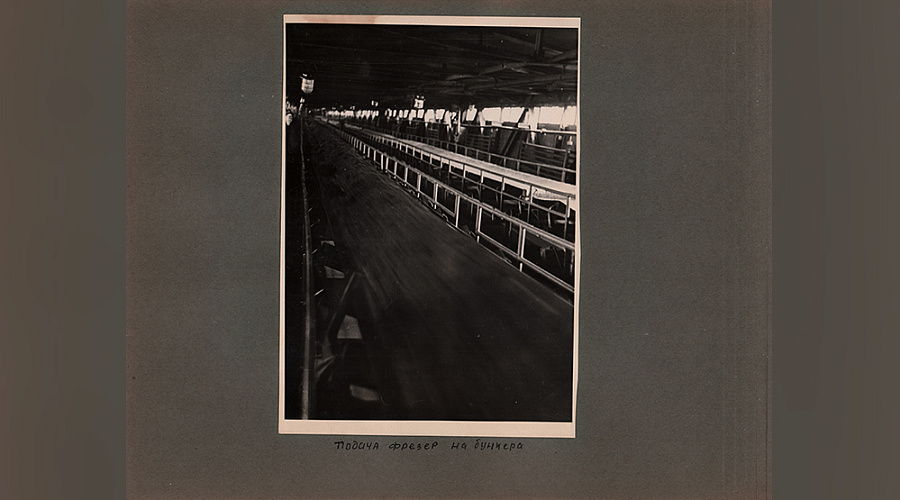

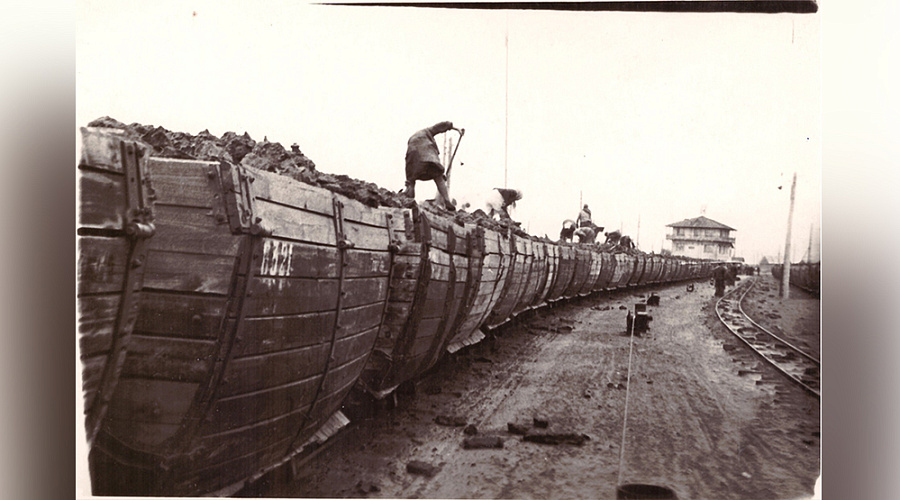

Первая военная зима была очень суровой. Стояли сильные морозы. Возникали постоянные трудности с обеспечением станции торфом. При его нехватке приходилось применять дрова, которые, прежде чем подать в бункера котлов, нужно было распилить и расколоть до нужных размеров. Непросто было достать металл, кабели, электрораздвигатели, утраченные при возврате оборудования с востока. Не хватало кочегаров, машинистов турбин, так как в первые дни войны горвоенкомат мобилизовал в армию часть энергетиков. Только спустя несколько месяцев после начала войны на персонал ГРЭС была введена бронь.

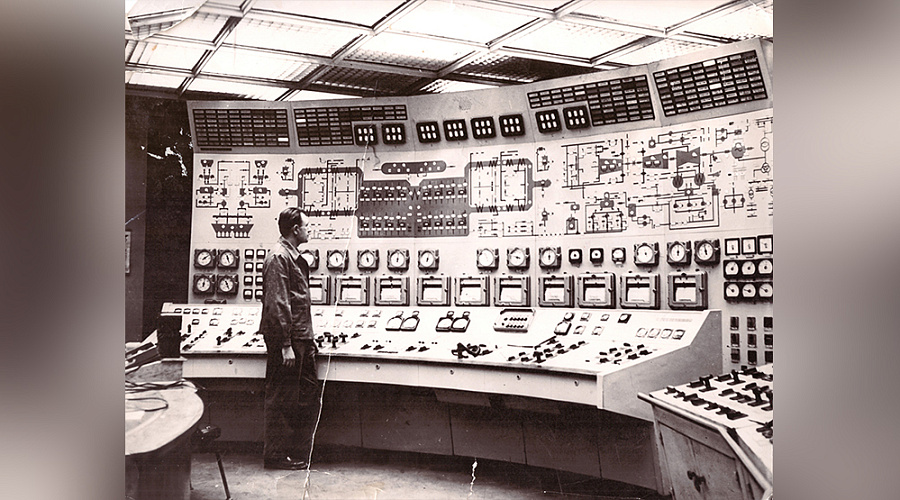

Перед коллективом станции стояло бесчисленное множество сложных задач, но все они благодаря самоотверженному труду энергетиков успешно решались. Со второй половины 1942 года ГРЭС № 5 взяла полную электрическую нагрузку. Она несла ее круглосуточно, вплоть до окончания Великой Отечественной войны.

Особенно много срочных работ большого объема пришлось выполнить механическому цеху, которым руководил Н. П. Чуканов. В цехе работали слесарный и токарный участки, котельно-клепальная и сварочная мастерские, литейная. На станции в шутку говорили, что механики в состоянии делать даже танки. До танков дело не дошло, но производство продукции для фронта в цехе было налажено. Здесь выпускали корпуса мин и снарядов, детали для «катюш».

На станции в механическом цехе по чертежам инженера-конструктора КБ Н. П. Петракова были изготовлены две машины ПРБ весом более 40 тонн каждая, что позволило полностью механизировать погрузку торфа на резервном складе. Оперативно работал отдел материально-технического снабжения ГРЭС № 5, которым руководил И. И. Лавров. В труднейших условиях того времени он обеспечивал станцию оборудованием и материалами. Иван Иванович ездил по всей стране и вез в Шатуру все необходимое для бесперебойной работы ГРЭС.

В особенно тяжелых условиях работали в зимнее время топливно-транспортный цех и цех торфоподачи. Ими руководили И. М. Анисимов и Г. А. Политов, а резервным складом – Г. И. Магаев. Эти три человека зимой почти не покидали свои цехи и делали все, чтобы бункеры котлов были заполнены топливом.

Станция представлена к ордену

Вторую половину 1941-го и весь 1942 год сменный персонал после вахты отправлялся дежурить на крыши производственных помещений и на резервный склад, где помогали грузить торф. Каждый энергетик понимал важность своего труда и работал, не жалея себя. Всех в одной статье упомянуть невозможно, но некоторых замечательных тружеников нельзя не назвать. Это старший мастер цеха торфоподачи И. И. Ильичев, мастера М. А. Калинин, И. И. Михайлов, слесари Я. М. Бобырев, П. Н. Ванин, начальник смены котельного цеха Е. С. Шмелев, старший инженер по ремонту Ф. Н. Фокин, мастера С. Н. Арзамазов, В. К. Мамонтов, слесари М. С. Кремнев, Ф. В. Морозов, А. А. Галков, старшие кочегары С. И. Карев, Е. Т. Прошин, Е. Г. Воробьев, П. И. Поленов, А. Ф. Шашин, А. А. Серов, в турбинном цехе – мастер И. И. Соловьев, слесари И. С. Куликов, Я. С. Алныкин, начальник смены П. И. Немов, мастера электроцеха П. М. Назаров, А. И. Корягин, мастера механического цеха А. Н. Брамберг, И. Е. Митрохин, Д. Р. Бурмистров, Г. М. Грошев, А. В. Кузнецов, слесари Т. С. Щукин, Х. Назмутдинов, А. А. Мурашов, П. А. Языков, токарь И. Я. Сморчков и многие другие.

За большой вклад в обеспечение Москвы и области электрической энергией в годы Великой Отечественной войны коллектив Шатурской электростанции был отмечен высокой правительственной наградой – орденом Трудового Красного Знамени.