Сын русского святого и герой войны

07.10.2025

Сотрудница Шатурской ГРЭС поделилась с «Юнипро Мегаватт» воспоминаниями о своем отце.

Уже совсем мало осталось среди нас тех, кто 80 лет назад вернулся домой с Победой. Но память об отцах и дедах – героях Великой Отечественной – передается в семьях из поколения в поколение. Так это происходит и в семье Валентины Морозовой, техника музея Шатурской ГРЭС.

Дед не отрекся от веры

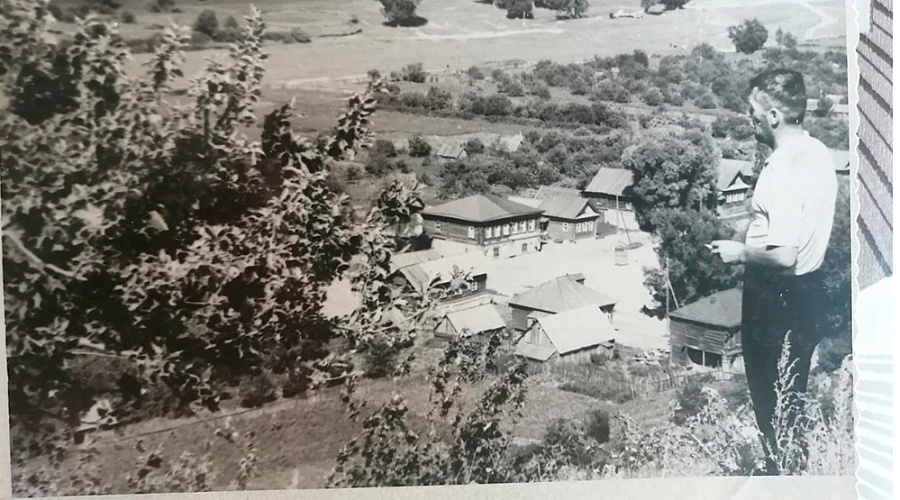

Сергей Вениаминович Владимирский родился 7 июля 1924 года в селе Просек Лысковского района тогда еще Нижегородской губернии (впоследствии – Горьковская область). Сергей был средним из троих детей в семье священнослужителя – диакона местной церкви Вениамина Ксенофонтовича. Не только отец мальчика, но и мать Евдокия Сергеевна вышли из потомственного духовенства. Образованные, уважаемые на селе за спокойствие и дружелюбие люди. Вениамин Ксенофонтович был страстным садоводом: еще и сейчас в Просеке растут сады, разбитые с его помощью. Советская власть к священникам, как известно, относилась как к классовым врагам, но Владимирские жили тихо, ни в чем предосудительном замечены не были, строго исполняли законы: отец-диакон даже отслужил в Красной Армии в 1921 году. Однако в 1937-м за ним пришли...

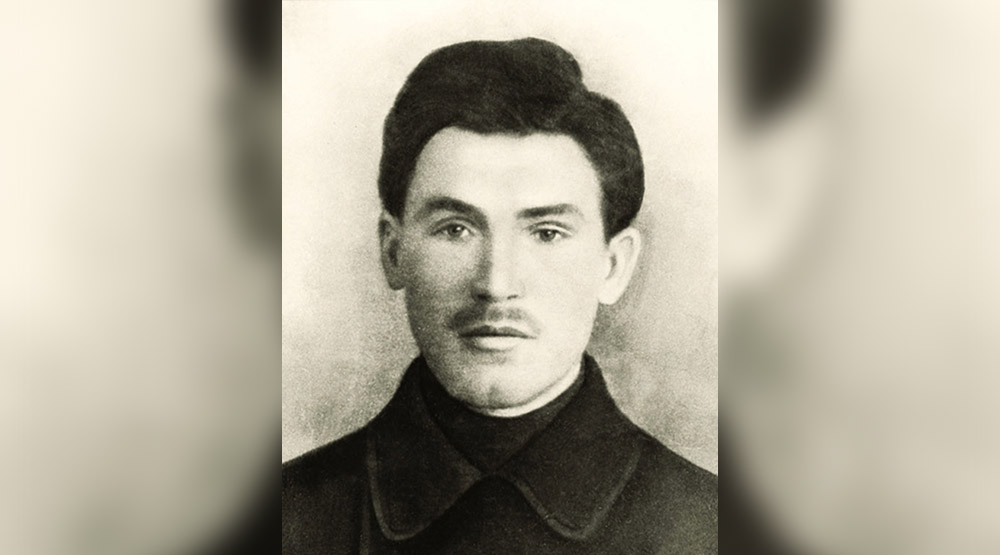

Диакон Вениамин Владимирский канонизирован РПЦ в чине священномученика в 2000 году

Диакон Вениамин Владимирский канонизирован РПЦ в чине священномученика в 2000 году

Сначала пришли «по-хорошему»: предложили отказаться от служения Богу. Дескать, отрекись – и живи спокойно дальше! Но Вениамин Ксенофонтович на это пойти не мог. И тогда за ним пришли «по-плохому». На чердаке нашли завалявшиеся еще с дореволюционных времен программу «Союза русского народа» (черносотенная монархическая организация в Российской империи. – Ред.), подшивку популярного в старой России журнала «Нива» и финский нож, купленный в подарок сыну, но отложенный до его совершеннолетия. Этого оказалось достаточно, чтобы обвинить диакона в причастности к некоей «церковно-фашистской террористической организации» – именно так звучало официальное обвинение.

«Когда Вениамина Ксенофонтовича арестовали, Сергей бросился за ним, кричал:

«Папка, не уходи! Отпустите его!», – делится горькими семейными воспоминаниями Валентина Морозова. – Попытался вцепиться в кого-то из сотрудников органов, но это, конечно, не помогло, деда увели. И больше его никто из семьи не видел… Бабушка долгое время после этого опасалась даже из дома выйти, боялась, что и ее увезут, а детей раскидают по детским домам. Помогали соседи, которые очень любили и уважали деда: приносили кто хлеб, кто муку, давали возможность подзаработать шитьем».

До ареста мужа Евдокия Сергеевна работала учительницей: она еще до революции закончила Нижегородскую женскую гимназию, что давало право преподавать в младших классах. Но клеймо «жены врага народа» закрывало перед ней почти все двери. О том, что мужа осудили, Евдокия Сергеевна узнала сразу, но о дальнейшей его судьбе семье стало известно только в конце 1950-х годов, вместе со справкой о реабилитации.

Вениамина Владимирского, не признавшего возводимой на него вины, никого не оговорившего и не отрекшегося от веры, расстреляли 20 ноября 1937 года. В 2000 году он был прославлен в лике святых Русской православной церковью. Дни его памяти: переходящая дата в феврале – Собор новомучеников и исповедников Российских, переходящая дата в сентябре – Собор Нижегородских святых и 20 ноября, день мученической кончины. Сегодня в храме, где он когда-то служил, есть икона священномученика Вениамина.

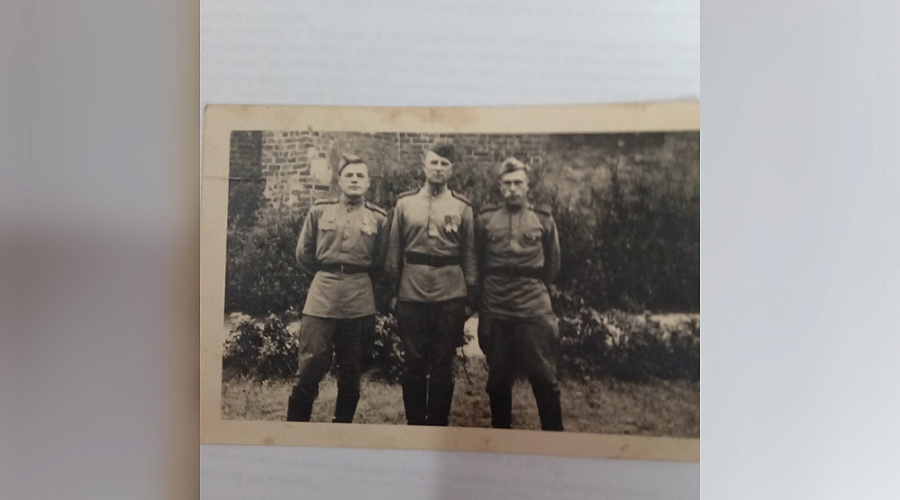

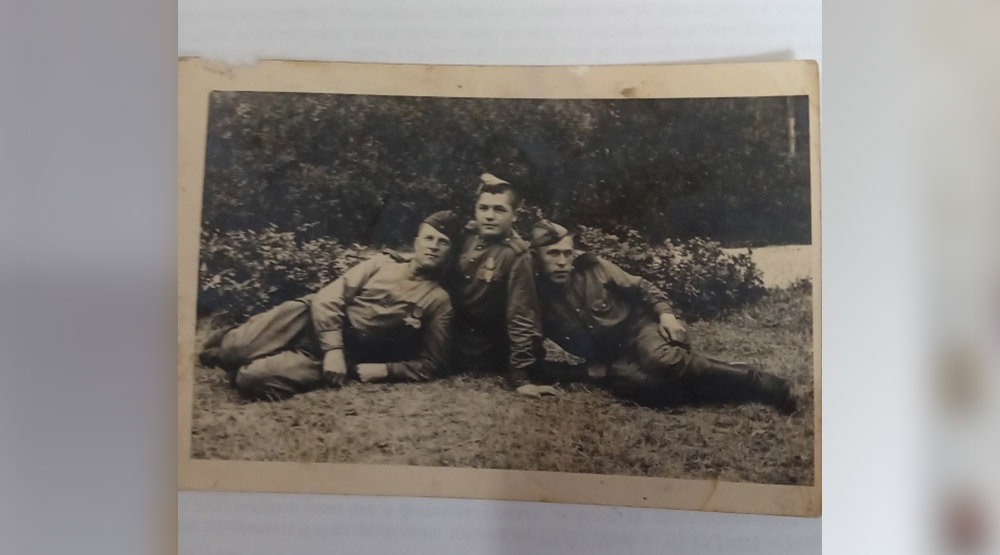

Зоркие глаза «катюши»

С арестом отца для Сергея Владимирского закончилось не только детство. В те годы «сын врага народа», не отрекшийся от отца, не имел права стать комсомольцем, а значит, и получить направление из села в институт. Но в педагогическое училище после школы его взяли: учителей начальных классов тогда не хватало, особенно в сельских школах. Правда, карьеру педагога пришлось отложить: началась Великая Отечественная война... 18 лет Сергею исполнилось летом 1942 года. И почти сразу же пришла повестка. А дальше – все как у многих его ровесников: учебная часть, присяга, подготовка, фронт. Призывников с хорошим образованием ценили: назначали туда, где требовалось быстро считать и иметь дело с различной техникой. Так и попал красноармеец Владимирский в артиллерию – командиром отделения разведки 265-го отдельного гвардейского минометного полка.

«Отец не любил вспоминать войну, почти ничего о ней не рассказывал, как и многие другие фронтовики, – говорит Валентина Морозова. – Мы знали, что он воевал геройски, потому что пришел с орденами и медалями. Но за что он их получил, как все это было – в подробностях узнали только уже после его смерти, не так давно, когда стали доступны архивы тех времен».

Гвардейскими минометами в войну называли «катюши», реактивные системы, своими залпами буквально сметавшие и сжигавшие попавшие под удар немецкие войска и технику. Но стреляли они издалека, с закрытых позиций, не видя цели. «Глазами» гвардейцев-минометчиков были разведчики, выдвигавшиеся на передний край и за него, сообщавшие координаты целей и корректировавшие огонь, передававшие поправки в случае промаха. Боевая работа не только очень рискованная, но и ответственная: ошибся разведчик – и десятки, а то и сотни снарядов разорвутся впустую. А следующий залп будет еще нескоро, ведь «катюши» после стрельбы сразу же уходили с позиций, чтобы не попасть под ответный удар. Да и перезаряжались долго. Но Сергей Владимирский не ошибался.

«Под деревней Кордышевка Винницкой области Украинской ССР товарищ Владимирский, выдвинувшись вперед, достиг переднего края обороны противника», – зачитывает наградной документ отца Валентина Морозова. – «В результате точной корректировки огня своей батареи было рассеяно скопление машин и пехоты противника, готовой перейти в контратаку. В результате прямых попаданий контратака была предупредительно отражена».

За этот бой Сергей Вениаминович был удостоен медали «За отвагу». И отправился в госпиталь: мелкий осколок остался у него в локте на всю жизнь. Засел так, что врачи не решились удалять. Из правого бедра вынули другой осколок, но этого оказалось недостаточно. В рану еще прежде попала инфекция: разведчику пришлось долго выходить из боя, вытаскивать тяжелую стереотрубу, при помощи которой он корректировал огонь. Развилась газовая флегмона (острое воспаление, которое может перерасти в гангрену. – Ред.), врачи стали готовить раненого к ампутации ноги. Но тут вмешался счастливый случай.

«В нашей семье рассказывали, что, то ли в тот же госпиталь, то ли в соседний попал и один из видных советских военачальников, – продолжает рассказ наша собеседница. – Так это или нет, не знаю, но в госпиталь привезли новый препарат, наш отечественный пенициллин, который только что был разработан. И отцу его тоже кололи. Ногу, к счастью, удалось спасти, но несколько месяцев он потом продолжал лечиться».

СР и Великобритания были союзниками во Второй мировой войне, англичане отказывались передавать засекреченную ими технологию изготовления пенициллина и даже делиться штаммами грибка, из которого он был получен. Советские микробиологи под руководством профессора, будущего академика Зинаиды Виссарионовны Ермольевой в рекордные сроки провели собственные исследования и создали свой антибиотик – крустозин, на основе плесени Penicillium crustosum, найденной на стене московского бомбоубежища. В начале 1944 года, когда Сергей Владимирский попал в госпиталь, этот препарат выпускался только небольшими экспериментальными сериями.

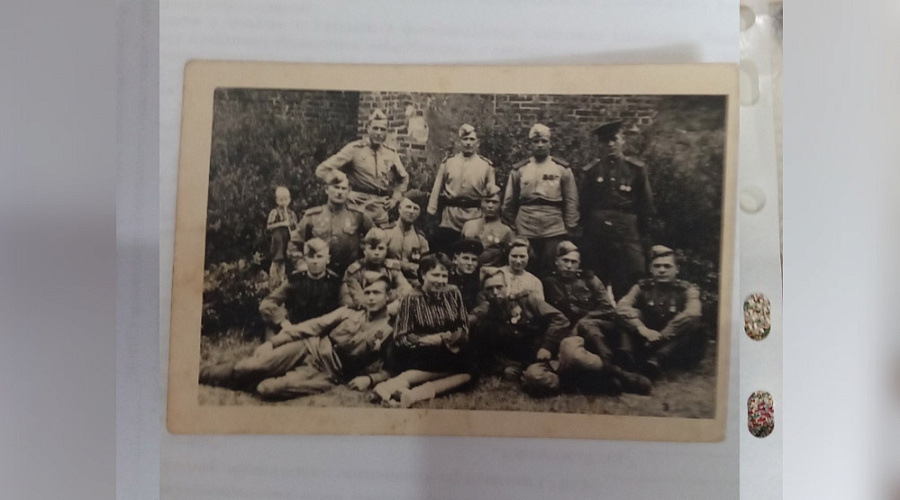

«Первым поднялся в атаку»

После госпиталя гвардии старшина Владимирский в свой полк не вернулся. То ли начальство решило, что после ранения он не сможет вернуться в разведку, то ли просто возникла срочная необходимость пополнить другие части, но вместо артиллерии, «бога войны», Сергей Вениаминович попал в «царицу полей» – пехоту командиром стрелкового отделения, в 942-й стрелковый полк, действовавший на Ленинградском направлении и гнавший немцев в сторону Эстонии.

«Отец иногда проговаривался, когда речь заходила о Прибалтике: «Вот эти места я знаю, там мы за безымянную высотку дрались», – вспоминает Валентина Морозова. – И еще как-то сказал, что представлений к наградам у него было больше, но их отклоняли из-за того, что «сын врага народа». Давали тогда, когда уже совсем было нельзя не давать. Вот, смотрите: «При прорыве вражеской обороны первым поднялся в атаку и стремительным броском ворвался в траншею противника. Гранатами уничтожил двух саперов врага, пытавшихся минировать траншею. Овладев вражескими траншеями, старшина Владимирский вместе с товарищами 1 октября 1944 года участвовал в отражении контратак противника и огнем своего автомата уничтожил до 10 гитлеровцев» – это из наградного листа к первому ордену Красной Звезды, которым был отмечен отец. Свою вторую медаль «За отвагу» он получил, как написано, за то, что «в бою 15 сентября 1944 года у безымянной высоты мужественно со своим отделением ходил в разведку, захватил пленного и ценные документы. В том же бою уничтожил четырех гитлеровцев».

Да, бывший артиллерийский разведчик снова стал разведчиком, только уже пехотным. Потом Сергея Вениаминовича перевели в другой полк, 349-й стрелковый, дошедший до Восточной Пруссии. В этой части старшина Владимирский получил свои последние фронтовые награды: второй орден Красной Звезды, к которому его представили буквально накануне Победы – 5 мая 1945 года, медали «За взятие Кенигсберга» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Еще одна боевая награда нашла героя только через 40 лет после войны: в юбилейном 1985 году Сергею Вениаминовичу вручили орден Отечественной войны II степени.

«Когда умирает хороший человек, всегда идет дождь»

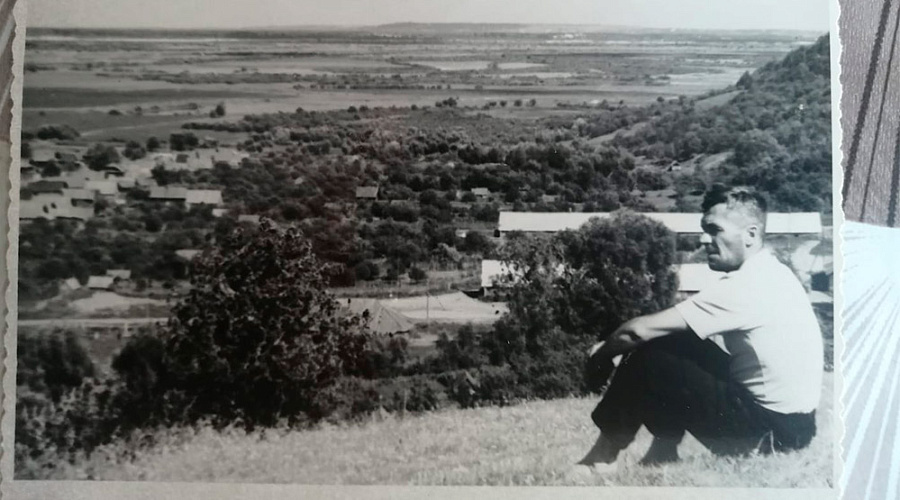

Сразу после войны Сергею Владимирскому пришлось задержаться на службе – все в той же Восточной Пруссии, которая была поделена между СССР и Польшей. Ядро территории исторической Пруссии с бывшей столицей Кенигсбергом (сегодня Калининградом) стало Калининградской областью РСФСР. Немецкое население оттуда вывезли, вместо него приехали переселенцы из разрушенных советских городов и сел. А Сергей Вениаминович Владимирский в 1946 году, наоборот, вернулся в родное село в Горьковской области, к мирной жизни. К фронтовику-орденоносцу больше не было вопросов о «неправильном» происхождении, и в 1950 году он поступил в Горьковский педагогический институт. Вернулся к своему призванию и семейной традиции – снова стал учителем.

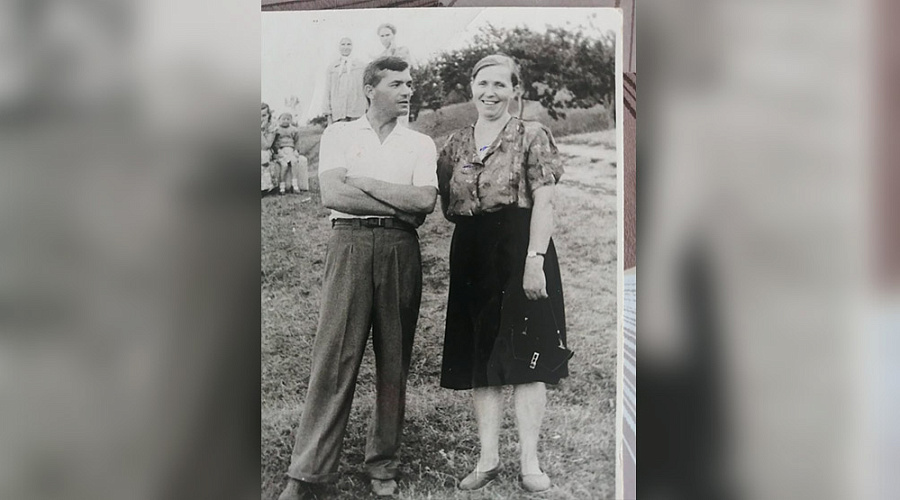

А еще в 1947 году, почти сразу после возвращения из армии, Сергей женился, и уже в 1948 году у счастливых супругов родилась первая дочь, еще через два года – вторая. Валентина Сергеевна Морозова – младшая из дочерей. И только она не продолжила семейную традицию: вместо педагогического института в 1977-м выбрала институт культуры.

Семье пришлось «кочевать» по Горьковской области: отца-учителя переводили из одной сельской школы в другую, пока он не вышел на пенсию. Вначале Сергей Вениаминович преподавал русский язык и литературу, а когда в 1967 году в школы вернули отмененный после войны предмет «Начальная военная подготовка», бывший фронтовик стал военруком, передавал подросткам свой армейский опыт.

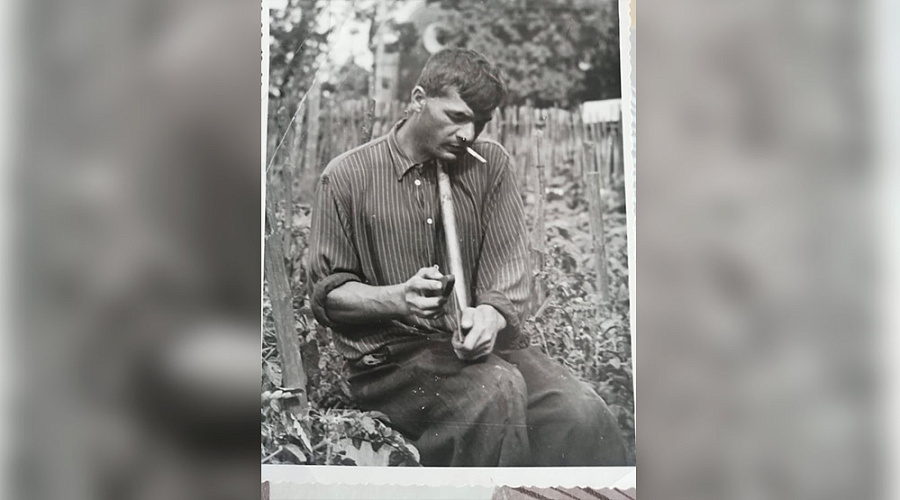

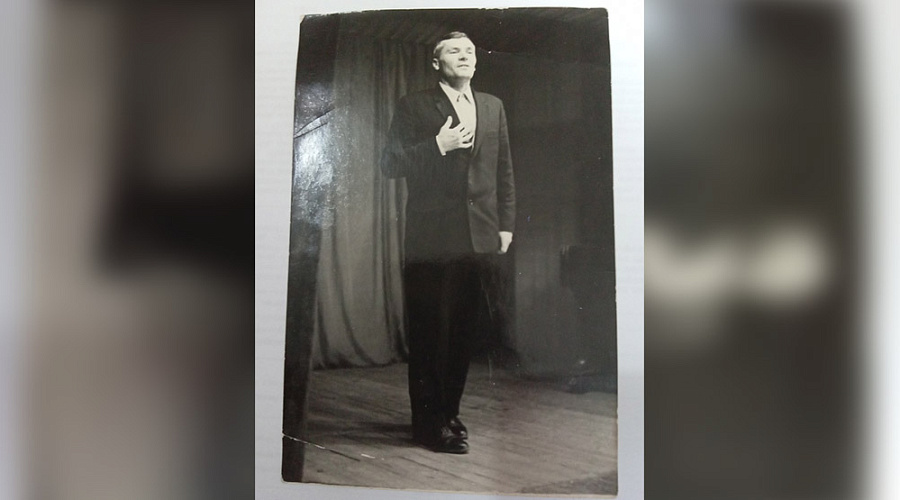

— До сих пор его бывшие ученики вспоминают, как отец проводил «Уроки мужества». А еще он готовил команды для военных игр «Зарница» и «Орленок», создал при школе музей с воспоминаниями не только ветеранов войны, но и тружеников тыла. Он вообще постоянно общался с теми, кто прошел войну, вел свою летопись тех лет. Только о себе в ней не рассказывал. Но другие люди ему доверяли самое ценное из своей памяти – документы, фронтовые письма-«треугольнички»... А еще он всегда был инициатором митингов и других мероприятий на День Победы, обязательно на них выступал. У отца вообще был талант декламатора, он великолепно читал по памяти целые рассказы – например, «Русский характер» Алексея Толстого. А еще он умел и любил все делать своими руками, столярничал, буквально «облизывал» любую доску для забора. И был садовником, в этом пошел в деда: у нас всегда были отличные яблоневые сады, они и до сих пор цветут.

Но, увы, время и раны не пощадили ветерана. Под конец жизни он долго болел, и в 1987-м слег совсем. В больнице сделали операцию, но после нее он уже не поднялся: умер 5 июля, не дожив двух дней до 63 лет…

«Хоронили отца как раз 7 июля, в его день рождения, – вспоминает дочь. – Июль, макушка лета, а у нас как раз выдалось похолодание, пошел дождь... И сестра моя Татьяна сказала: «Когда умирает хороший человек, всегда идет дождь. И ты посмотри, сколько людей пришло его хоронить!» Действительно, пришло все село. И сейчас, уж сколько лет прошло, его все тепло вспоминают – и как ветерана, и как любимого учителя».