Марковы держат марку

21.07.2025

Представители трудовой династии с Березовской ГРЭС получали награды и в военное, и в мирное время.

Не так давно коллектив станции провожал на пенсию Николая Маркова. Николай Савельевич трудился на Березовской ГРЭС еще со времен ее строительства. Но, наверное, не все знают и помнят, что здесь же, в Шарыпово, работал и Марков-отец – Савва Федосеевич, не только ветеран труда, но и ветеран войны.

Последний военный призыв

Савва Федосеевич Марков родился 3 сентября 1927 года в селе Богородском подмосковного Куровского района. В 1941 году ему исполнилось только 14 лет, и на фронт его, конечно же, не взяли. Зато пришлось вполне по-взрослому трудиться в тылу. Война уже подходила к концу, укатилась на запад за границы СССР, когда Государственный комитет обороны (ГКО) принял постановление о призыве на военную службу юношей не только 1926 года рождения, которым осенью 1944-го исполнилось 18 лет, но и 17-летних представителей следующего призывного года. Так Савва Марков попал в последний призыв военного времени.

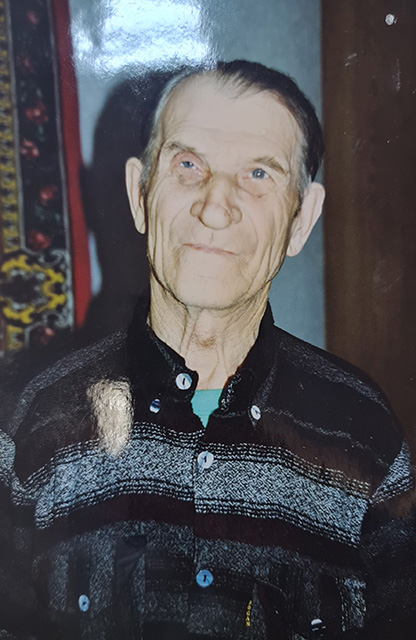

Савва Федосеевич Марков

Савва Федосеевич Марков

Из его ровесников почти никто не отправлялся сразу на фронт: необходимость призыва с 17 лет была вызвана не столько большими потерями в войсках, сколько соображениями будущего мирного времени. До Победы было совсем близко, и пришло время позаботиться о том, чтобы после демобилизации фронтовиков их место в армии заняли хорошо подготовленные бойцы. Так призывников 1927 года рождения отправляли в запасные и учебные части, а из них – не на передовую, а в тыл действующей армии, где тоже хватало работы, но не хватало людей. Вот и Савва Марков оказался в 17-м учебном стрелковом полку, располагавшемся не так уж далеко от его дома – в Рязанской области, в знаменитых Селецких лагерях. Знамениты они в том числе как малая родина советских Воздушно-десантных войск (сейчас это учебный центр Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища). Но и в годы войны здесь из попавших в стрелковые части отбирали самых лучших и начинали готовить в десант. Савва Федосеевич после полугода учебы был направлен в 8-ю гвардейскую воздушно-десантную бригаду, находившуюся в резерве Ставки Верховного Главнокомандования. В 1945-м бригада уже выдвинулась на аэродром и готовилась к высадке в лесах Прибалтики, где в Курляндский котел западнее Риги попали остатки немецкой группы армий «Север». Но тут пришла самая радостная и долгожданная новость: Победа! Высадку десанта перенесли на следующий день, а потом и вовсе отменили: 10 мая немцы начали массово сдаваться в плен. И хотя отдельные фанатики из частей СС продолжали сопротивление до конца мая, для их разгрома отборный резерв Ставки уже не требовался.

Зато «крылатой пехоте» пришлось повоевать уже после войны: бригаду привлекли к войсковой операции против бывших немецких пособников – бандеровцев с Западной Украины. В Карпатских горах стрелок-десантник Савва Марков воевал до самого окончания срочной службы в августе 1946 года. А потом остался на сверхсрочную: выучился на телефониста, служил в батальоне связи. В родное село младший сержант Марков вернулся только в мае 1951 года – с медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ударные стройки: из Казахстана в Сибирь

В Московской области Савва Марков задержался ненадолго. В 1954 году началось освоение целинных земель на севере Казахстана, сотни тысяч молодых людей получили комсомольские и партийные путевки. Среди них был и Савва Марков, к тому времени получивший водительские права, а вместе с ними и самую востребованную на целине профессию шофера. Сначала он попал в деревню Звенигородку Ерментауского района Акмолинской области (потом эта область стала Целиноградской, теперь – снова Акмолинская), потом – в соседний поселок Тургай. Целинники работали там, куда посылали, и попутно осваивали смежные профессии. Савва Федосеевич научился управлять не только автомобилем, но и трактором, а затем стал электриком. Из сельского хозяйства перешел на железную дорогу: потребовался электрик в ШЧ, шнуровую часть, как говорят железнодорожники, то есть в службу, заведующую светофорной сигнализацией и связью. Тут уже нашему герою пригодились и полученные в армии навыки телефониста.

А еще на целине он встретил свою большую любовь. Лидия Ивановна стала супругой Саввы Федосеевича в июне 1957 года. Вместе они прожили больше 55 лет! Здесь же, в Тургае, у четы Марковых родились трое сыновей, в том числе и младший, Николай, в 1962 году. А в середине 1980-х золотые руки Маркова-старшего пригодились на очередной ударной стройке — в Шарыпово, где полным ходом шло возведение первенца КАТЭКа (Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса) – Березовской ГРЭС. Первыми в этих местах оказались одноклассники сыновей Саввы Маркова, получившие комсомольские путевки. И в Казахстан полетели письма о том, какая в Сибири замечательная природа, какие хорошие на стройке зарплаты и как быстро решается квартирный вопрос. Сначала в Шарыпово приехал Савва Федосеевич, осмотрелся, устроился плотником на строительстве стадиона, тоже относившегося к ГРЭС: здоровый образ жизни и тогда на станции был в приоритете. Потом один за другим потянулись сыновья, и в 1987 году вся семья Марковых собралась на Сибирской земле. Через два года, в 1989-м, глава семьи, ветеран войны и труда, вышел на пенсию. Но без дела сидеть Савва Федосеевич не привык и продолжал работать до конца жизни.

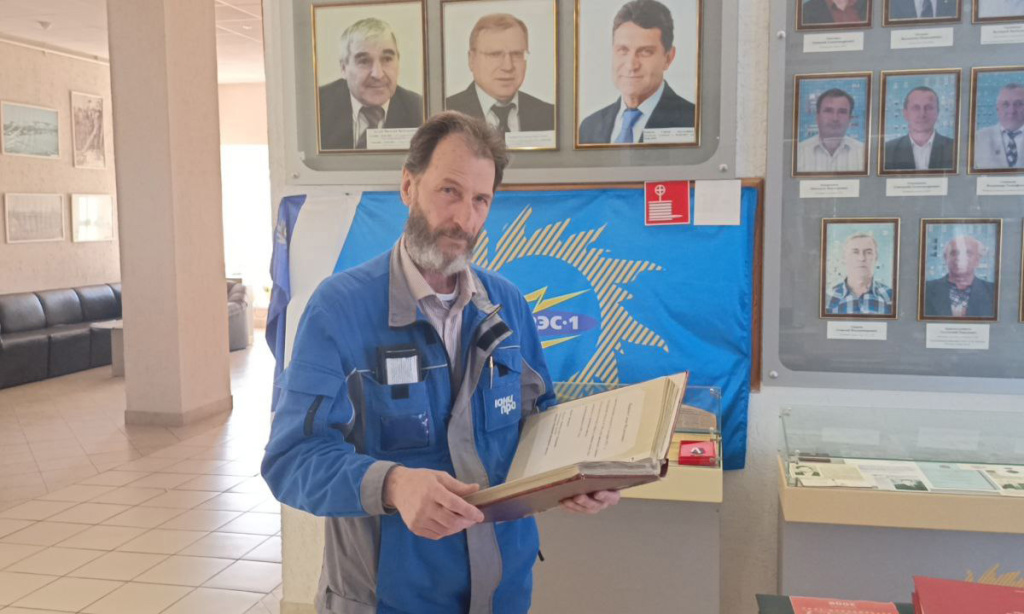

Проводы Николая Савельевича на заслуженный отдых

Проводы Николая Савельевича на заслуженный отдых

Капитан станционного флота

Продолжатель династии Марковых Николай Савельевич во многом повторил трудовой путь своего отца. Правда, трактористом он стал еще до службы в армии. Поступал в техникум, не хватило баллов, и бывший классный руководитель, ставший к тому времени директором профессионально-технического училища, подсказал: «Зачем тебе до возвращения из армии годы ждать? Иди к нам, учись на тракториста-машиниста широкого профиля!» Так и получил Николай Марков свою первую специальность. А в армии попал в войска связи, как и отец. Отслужил два года на секретном объекте возле города Фрунзе (сегодня – Бишкек, столица Киргизии), вернулся в 1983-м домой и устроился работать в районном центре Ерментау на военный авторемонтный завод – огромное предприятие, занимавшееся капитальным ремонтом и модернизацией автотранспорта. Работал, учился в Целиноградском техникуме автодорожного транспорта, а после его окончания в 1986 году переехал вслед за отцом и старшим братом в Сибирь.

На Березовской ГРЭС Николай начал карьеру во всех смыслах с самого низа. Сперва устроился слесарем в ЦТПК – цех тепловых подземных коммуникаций. Станция еще только строилась: первый энергоблок ввели в эксплуатацию в 1987-м, Шарыпово еще было деревней с деревянной школой, не было даже водохранилища. Однако подземные коммуникации уже прокладывались, их сеть постоянно росла, и ЦТПК отвечал за все это большое и сложное хозяйство. Через два года Николай Марков стал мастером цеха.

А потом объединились два цеха – ЦТПК и гидроцех. Водохранилище уже было заполнено, но его устроили на месте торфяных болот, гидротехнические сооружения нужно было постоянно чистить. И для этого при станции был создан собственный флот: несколько катеров, две несамоходные баржи, плавкран... Появилась и должность капитана этого флота – фактически мастера цеха, но на новом, водном направлении: к флоту приписали и все гидротехнические сооружения. Николаю предложили новое место работы, и он согласился попробовать себя в такой необычной роли.

Медаль за спасение рыбаков

Работы у коллектива, который поначалу насчитывал 15 человек, было много. Основная забота – очистка от торфа и иловых отложений глубинного щелевого водозабора, из которого насосы закачивают технологическую воду на станцию. Если не соблюдать график, не следить за накоплением ила, без воды может остаться вся ГРЭС! То же самое может произойти, если упадет ниже критической точки уровень водохранилища. Впрочем, и переполнение водохранилища – тоже проблема, так что уровень воды нужно постоянно контролировать и регулировать, поднимая или опуская затворы на водосливной плотине. И даже проверка содержания кислорода в воде (чтобы на водохранилище не произошел замор рыбы) – тоже дело флотское: надо регулярно вывозить сотрудников лаборатории контроля на катере или моторной лодке в заданные точки для отбора проб. А для того, чтобы сделать прокачку и взять пробы из скважин, приходится запускать болотоход: никакая другая техника к ним не проедет!

Флот капитана Маркова, руководителя группы эксплуатации гидротехнических сооружений и технического флота, как со временем стала называться его должность, следит за всем, что происходит на водохранилище. И если нужно, помогает попавшим в беду.

«Случаи у нас бывают разные, иногда и экстремальные, – рассказывает Николай Савельевич. – Так, несколько лет назад возле базы отдыха «Дом рыбака» оторвало от берега льдину с рыболовами. Была уже весна, лед ослабел. На льдине осталось больше сотни человек, их начало относить ветром от берега. А у местного МЧС был в наличии только один катер. Надо было помочь перевезти всех людей как можно быстрее. Мы с Александром Игоревичем Женёвым, заместителем начальника цеха, на лодке походили, вытаскивали, перевозили». За этот случай МЧС наградило Николая Маркова медалью «За спасение погибающих на водах».

Николай Марков отдал работе на станции 39 лет

Николай Марков отдал работе на станции 39 лет

«Здесь мне хорошо!»

39 лет, начиная с июля 1986 года, отдал Николай Савельевич Березовской ГРЭС. Видел и самое начало ее строительства, и взлеты и падения, ремонты и модернизации, смену поколений в команде, стал здесь ветераном труда... На вопрос «Почему не подался в другие места, когда в Шарыпово было трудно?» отвечает просто: «Я не люблю бегать. Кто-то прыгает с одного места на другое, уезжает за большими деньгами или еще за чем-то, а мне плохо ли, бедно ли, но сколько было – столько хватало. Главное, на чем я здесь держался: было интересно работать. Подобрался очень хороший, дружный коллектив, все вместе ездили отдыхать, держались и по своим интересам: соревнования по рыбалке устраивали, другие общественные мероприятия. Соседи по подъездам все друг друга знали, весь дом был как одна семья. А сейчас все позакрывались, замкнулись в себе, не знают, и как зовут соседа».

Семейные отношения – это для Николая Савельевича самое важное, семья у него большая. С первым браком не повезло, распался, а вот со второго раза он нашел свое счастье – и пятерых детей: трех своих дочерей и еще приемных сына и дочку, детей второй жены. Все – родные, всех родители любят одинаково. Но все уже выросли и разъехались кто куда. Одна дочка в Москве, еще одна – в Красноярске, трое детей оказались в Санкт-Петербурге. Уже и двое внуков появились. Приезжают каждое лето, хоть и ненадолго: отпуск короткий, дорога длинная...

А свои отпуска Николай Марков предпочитал проводить в тайге. И сейчас уезжает туда на недельку-другую. И охотится, и просто гуляет. «Кто-то медитирует, кто-то на рыбалку ездит, а мне, чтобы расслабиться, надо по тайге походить, побродить, пожить в ней, – признается наш собеседник. – Чистый воздух, идеальная тишина, никто не отвлекает. Захотел – пошел куда-нибудь, захотел – чай вскипятил. У меня собака охотничья, лайка, вот с ней вдвоем и ездим».

Для поездок в тайгу Николай Савельевич приобрел себе грузовик-внедорожник ГАЗ-66 и сделал из него «избушку на колесах» – с будкой и печкой. Проехать может куда угодно, где встал – там и заимка.

— Я мог бы еще года два поработать, но ушел на пенсию пораньше, чтобы поездить побольше по тайге. Раньше осенью специально отпуск брал, чтобы пожить на природе, а сейчас езжу когда хочу. Не для заработка какого-то, не для промысла – просто потому, что здесь мне хорошо!

Поделиться

Читайте также

С прибавлением!

Энергоблок № 3 Березовской ГРЭС увеличил мощность.

В гармонии с природой и с заботой о здоровье

Молодежное объединение Смоленской ГРЭС при поддержке профсоюзной организации запустило комплексную оздоровительную программу.

Система демонстрирует работоспособность и постоянное улучшение

ПАО «Юнипро» подтвердило соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020.

Торф по воздуху плывет

А вы знаете, что когда-то торф подавался в котельную Шатурской ГРЭС по ажурной открытой эстакаде?

Комментарии

Чтобы оставить комментарий авторизуйтесь